こんにちは、Yatzです!

「人の三井」と評され、人材と信頼を重んじてきた三井物産。しかし、そんな老舗商社で起きたDPF(ディーゼル微粒子フィルター)性能データ改ざん事件は、企業倫理とは何か、経営者の倫理観とはどうあるべきかを我々に問いかけるものでした。

この記事では、不正に至る背景や構造、三井物産という企業の在り方を振り返りながら、「経営理念と現場の意識の乖離」について考察します。

三井物産

歴史とルーツ

三井物産の起源は、江戸時代の豪商「三井越後屋」までさかのぼります。

三井グループの中核企業としての近代的な三井物産は、1876年(明治9年)に設立されました。創業者は益田孝(すぐる)で、「日本の対外貿易の近代化」をミッションに掲げ、輸出入の仲介を担いました。

戦前は重工業、金融、物流、鉱山などに幅広く関与し、日本の産業近代化を支える存在に成長します。

しかし戦後、財閥解体により1947年に一度は解体されました。その後、1959年に現在の三井物産株式会社として再結成され、再び総合商社の雄としての道を歩み始めます。

事業領域

三井物産は世界中にビジネス拠点を持つ、総合商社です。取引先は120か国を超え、あらゆる産業に関与しています。主な事業領域は以下のとおりです。

| 領域 | 具体例 |

|---|---|

| 金属資源・エネルギー | 鉱山開発、LNG(液化天然ガス)、再生可能エネルギー |

| 化学品・機能材料 | プラスチック原料、肥料、電池材料 |

| 食品・アグリカルチャー | 食品流通、冷凍食品、農業支援 |

| 自動車・インフラ | 海外での電力供給、鉄道・空港などインフラ開発 |

| ヘルスケア・IT・金融 | 医療関連、製薬流通、デジタルヘルス、ベンチャー投資など |

「人の三井」と言われる理由

三井物産は伝統的に「人材重視のカルチャー」を誇りとしていることから「人の三井」と称されるようになりました。

- 新卒一括採用の超エリート集団:特に東大・京大・早慶からの採用が目立つ

- 世界をまたにかけるジェネラリスト育成

- 自主独立型の組織文化:「若手でも一国一城の主」のような裁量権

これらが、国内外での強力な人脈構築やプロジェクトマネジメント力につながっているんですね。

経営理念と現場の意識の乖離 ― 三井物産DPFデータ改ざん事件

三井物産は「人の三井」と呼ばれるほど人材を大切にしてきた老舗商社であり、経営理念としても社会との信頼関係を重んじてきました。しかし2002年以降、成果主義の行き過ぎが現場にプレッシャーとなり、複数の不正が相次いで発覚しました。中でも2004年に明るみに出たDPF(ディーゼル微粒子フィルター)の性能データ改ざん事件は、組織の倫理観と現場の現実がいかに乖離していたかを示す象徴的な事件である。

話の内容

最初の不正事件は2002年7月に発覚しロシア・北方領土への発電施設設置のためのODA案件で三井物産が競争入札を装って不正操作を行ったとして東京地検の家宅捜索を受けたものでした。さらにその直後、モンゴル政府への発電施設供与をめぐり、同国高官に現金を渡していた事実も判明しています。これらの一連の事件で社員が逮捕され、当時の社長・清水慎次郎氏は責任を取って辞任までいきました。新たに社長に就任した槍田松榮氏は、誠実な経営への転換を目指して「業務改革ビジョン」や「三井物産の志すもの」というメッセージを掲げ、コンプライアンスと透明性を重視する改革を打出しましたが企業文化の刷新は容易ではなく2004年にはさらに深刻な不正事件が発覚することになります。

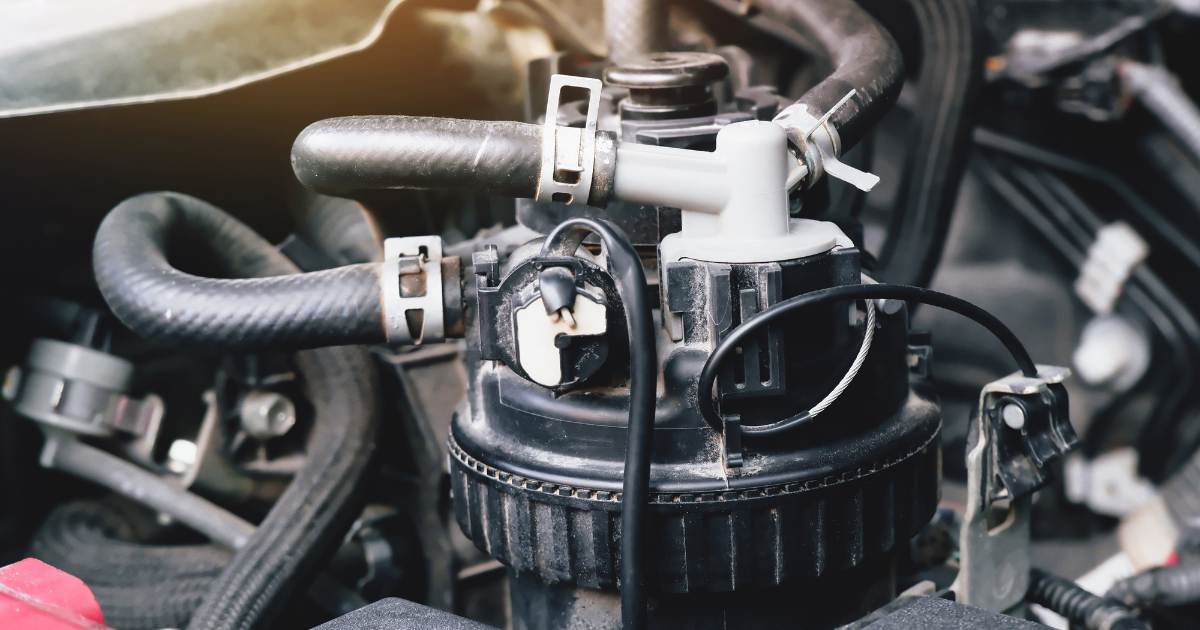

2004年に発覚したのが、排気ガス浄化装置「DPF(ディーゼル微粒子フィルター)」の性能試験データの改ざん事件である。

この事業を担当していたのは、先端技術室の山城室長、子会社ピュアース副社長の田代、そして化学専攻の若手理系社員島田であった。島田は、「理系の力で社会に貢献したい」という強い志を持って三井物産に入社したが、成果主義のプレッシャー、偏見、そして上司からの圧力の中で倫理的判断を揺るがされていきます。

DPFは本来、都の基準であるPM(粒子状物質)60%以上の除去性能が求められていたが、実際の除去性能は40%前後。田代は「今ここで認可を逃せば、ビジネスチャンスを逸する」として、島田にデータ改ざんを強く迫り、島田は葛藤の末、改ざんに加担する道を選んでしまう。

罪悪感に耐えきれなくなった島田は、上司である山城に相談するが、山城もまた「この件が明るみに出れば会社が潰れる」として口止めし、最終的には不正に加担することになります。この時点で、島田は「何が正しかったのか分からない」と自問し続けた状態でした。

やがてDPFは21,500台が量産・販売され、国や地方自治体からは約80億円の環境対策補助金が交付される。しかし、製品は公称性能を満たしておらず、まさに制度を悪用した巨額の補助金詐取となりました。

事件の発覚は社会に大きな衝撃を与え、三井物産は「詐欺企業」と激しい非難を浴びることとなり、同社はDPFの無償交換・返金・補助金の一括返還を発表し、事態の収拾に全力を挙げるも、信頼は大きく揺らぎました。

2005年には、島田・田代・山城の3名が逮捕され、三井物産は320億円の損失を計上。全社員がコンプライアンス研修を義務付けられ、槍田社長をはじめ役員の報酬も減額されるという結末になります。

不正のトライアングル

不正のトライアングル(Fraud Triangle:米国の犯罪学者ドラルド・R・クレッシー)の理論では不正が起きるには、

①機会

②動機

③正当化

の3つが全て揃う必要があるとされています。逆に言えば、どれか一つでも欠けていたら不正は起きにくいまたは、抑制されると考えられています。

で、このケースでは、しっかり揃っていますね。

①機会:子会社へのガバナンス弱い、現場は無法地帯

②動機:

「理系として採用されてここで実績残さないと」

「子ども産まれて給与上げないと」

③正当化:

「法律を一時的に破っても、将来的に帳尻が合えば問題ない。環境に良いビジネスだから。」

「会社にとって、ここまで販売して、ここまで助成金をもらってやめるわけにはいかない」

そもそも根本的な問題があります。

DPFって、自動車メーカー、自動車部品メーカー、排ガス処理メーカーなどの専門会社が行うものを何で総合商社が作るねんということで、データ改竄はお手の物という文化がすでにできていたのでしょうね。

その中で、社員も徐々に染まっていくのはしょうがない部分はありますね。というか、企業あるあるだと思っています。

当時の経営層の危機感

少なくとも経営層は「変わらないといけん。」とは思っていたでしょうね。

というのも、DPFデータ改ざんが内部監査により発覚した直後、比較的迅速に社会に向けて事実を公表し、製品の回収・補償・補助金返還の方針を打ち出すなど、一定の初動対応をとったことからも分かります。

実際に握りつぶそうと思えば出来たかもしれませんし。そうとはせず、「組織的な隠ぺいではない」を早く示す必要があったことに対して、行動をとったことがどれだけ危機感を感じていたかは窺い知れます。

というのも、2002年の不正で逮捕者まで出していますから、当時は崖っぷち感はあったでしょう。

にもかかわらず、不正が起こってしまったのは、企業あるあるで、トップのメッセージは現場まで落ちにくいという点ですね。特にミドルマネジメント(中間管理職)が不正に加担する側だったらそりゃ止められないですよ。

企業は運命共同体

不正を阻止するためには、トップからのメッセージはとにかく継続させていく必要があります。

でないと、現場まで落ちるわけがないですよ。

テクニック的なことを言えば、

内部通報があるなら敢えて内部通報が上手くいった実績を作って、ちゃんと機能することを社員に示す必要がありますね。

(本当は無いに越したことないのですが、これが正しく機能していると分かると社員は安心しますから。)

内部通報が機能すると、現実は変な社員が変なタレコミしやがるんですよ。対応しないといけないからただただ面倒なことも起こり得ます。(せっかく良い制度なのに。)

あとは、不正で問題が起こるとみんなが迷惑するわけです。

業績が悪くなると賞与は当然減るし、もしかしたら賞与がなくなることもありうるわけです。

であるなら、不正に対しては連座制を意識してお互いで防止するくらいでないと。

→実際はこれも難しいですけど。

だって、社員全員が不正が企業に与えるインパクトを理解しているわけじゃないので、目の前の利益を追求しますからね。

ということで、企業倫理を社員に植え付けることとそのための仕組みには工夫が必要です。

不正や問題点を報告したら上長が褒めてやる位をしないと隠ぺい体質がすぐに出来上がりますので。

参考)ハインリッヒの法則

「1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故があり、その背後には300件のヒヤリ・ハット

(=異常だが事故には至らなかった事例)がある」

(1:29:300 の法則)

実際にその立場になると。。。

ケースを読んでいて、不正を侵す気持ちは簡単に理解できるものでした。

(自分がするわけではないですよ。)

完全に正当化出来ていればよかったですが、最後自白した社員は非常に苦しんでいたと思います。

上司にSOSを出してもダメで、事態が大きくなればなるほど良心の呵責に悩まされると。

困った時に本当に助けてくれる環境があると仕事って楽しくなるのですが、

実際は昇格やライバルの存在、予算に追われる毎日など苦しい状況が続きますからね。

特に、三井物産であればなおさらその追い込みは厳しかったのでしょう。

間違いを正すことができる環境を作ることの大切さと難しさを実感した良いケースでした。

さいごに

経営理念は立派でも、現場の意識と乖離していれば意味をなしません。三井物産の事件から見えるのは、「経営者が本気で倫理を考えているか」が企業文化に直結するということです。

トップが倫理観を持たない限り、どれほど制度を整えてもガバナンスは機能しません。

会社は誰のものか? 「会社のため」と信じて行った行為が、結果的にステークホルダーを裏切ることになる――。

この事件は、そんな“信じていたものに裏切られる”悲劇と、企業倫理の本質を私たちに教えてくれます。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 経営理念と現場の意識の乖離 […]