こんにちは、Yatzです!

今でこそ破綻を経験したアメリカ発の玩具販売チェーン「トイザらス」ですが、1991年当時、日本市場への上陸を果たそうとしていました。当時の日本はバブル経済の余韻に包まれ、個人消費が旺盛。少子化と高級志向が重なり、子供向け市場は活況を呈していました。しかしその一方で、小規模商店主の強固なネットワーク、複雑な流通システム、そして政治的な大型店規制が参入障壁として立ちはだかります。そんな中、米国型の効率・規模重視モデルを武器に世界各国で成功してきたトイザらスは、日本でどのように戦略を組み立て、障壁を突破しようとしたのか。当時の市場構造や文化的背景、戦略オプション、そして参入の成否を左右した鍵について整理していきます。

ケースの要約

1991年初頭、米国・欧州で「カテゴリーキラー」として名を轟かせたトイザらスは、世界第2位規模の日本玩具市場への進出を目前にしていた。年間市場規模は9,320億円(71億ドル)、前年比260億円増という成長市場であり、少子化や高額消費志向によって、子供向け商品への支出は突出していた。しかしその市場は、複雑な多層流通網、メーカー希望小売価格制度、そして政治力を持つ小規模商店主のネットワークによって堅く守られていた。

トイザらスの武器は、メーカー直仕入れと大量購買による10〜20%の価格優位性、8,000〜15,000SKUの圧倒的品揃え、倉庫型大規模店舗(5,000㎡)、そして徹底した中央管理システムだった。しかし、新潟での第1号店計画(市内平均店舗の50倍の規模、年間売上予想20億円)は地元業者の猛反発を招き、全国各地で同様の抵抗運動が勃発した。

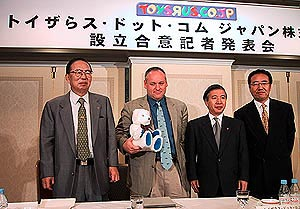

政治的にも、大規模小売店舗法によって出店は容易に遅延可能。だが、1980年代後半にはコンビニの台頭や通産省の規制緩和方針、日米構造協議による外圧が重なり、閉鎖的構造に変化の兆しが見え始めた。そこでトイザらスは、日本マクドナルド創業者・藤田田氏という強力な現地パートナーを得て、通産省認可を獲得。米国型モデルの踏襲か、日本市場適応型かという戦略選択に直面したのである。

日本市場の構造と参入環境

政治・経済・社会環境がもたらす機会と制約

1980年代、日本はGDP成長率7%、小売販売高94%増という経済の黄金期にありました。都市部では消費意欲が高まり、コンビニや専門量販店の台頭が始まりつつありました。しかし同時に、小規模商店主が政治的影響力を持ち、大規模店舗の出店には地域審査会・住民説明会など時間のかかる承認プロセスが課されていました。これが事実上、外資参入の大きな障壁となっていたのです。ただし、1980年代後半には通産省の規制緩和方針や日米構造協議の影響により、閉鎖的市場構造に変化の兆しが現れました。この「市場解放の風」を読み取ったトイザらスは、進出のタイミングを見極めて動き出しました。

ブル取締役

ブル取締役チャンスは風のように通り過ぎる。掴めるのは一瞬だ。

小売・玩具業界の構造的特徴と参入障壁

日本の玩具業界は全国約6,000店舗の小規模事業者が中心。流通は3〜5階層に分かれ、メーカー→一次卸→二次卸→小売という多層構造が主流でした。卸を通さない直接取引は稀で、メーカー希望小売価格と返品保証制度が慣行化し、価格競争は事実上抑制されていました。全国規模のチェーンはチヨダとマルトミの2社のみで、合計シェアは11%に過ぎません。この閉鎖的ネットワークは外資企業にとって極めて高い参入障壁であり、特に米国型の「価格破壊+大量販売」モデルは強烈な反発を招く可能性が高いものでした。結果として、進出初期には新潟1号店計画だけでも地元業者からの激しい抗議がありました。

視点が小売業者ならトイザらスは絶対NO!玩具が欲しい一般消費者層はWELCOMEという構図ですね。

消費者ニーズと購買行動の特異性

日本の消費者は、価格以上に高品質な商品ときめ細やかなサービスを重視する傾向があります。

また、都市部では住居面積や交通事情の制約から頻繁少量購入が一般的で大型店舗へのアクセスは必ずしも容易ではありません。そのため、地域密着型の商店や百貨店へのロイヤルティが根強く残っていました。

しかし1980年代後半以降、若年層や都市部の消費者を中心に「低価格で多様な商品を一度に選びたい」という新たなニーズが台頭。トイザらスはこの変化を好機と捉え従来型顧客層とは異なるターゲット戦略を練りました。

どの時代も空気が変わるタイミングがありますね。

戦略オプションの策定と比較

米国モデル踏襲戦略のメリット・デメリット

米国型モデルは、大規模店舗、メーカー直仕入れの圧倒的な価格優位性を組み合わせ一気呵成に市場シェアを拡大できるのが最大の利点です。10〜20%安い価格と豊富な品揃えは、新しい消費者層を瞬時に惹きつけます。しかし、この戦略は卸やメーカーとの関係悪化を招きやすく、既存小売業者からの猛烈な反発が予想されます。

また、大規模小売店舗法の制約下では出店許可が遅延するリスクが高く、初動の勢いを失う恐れもあります。『短期間』で成果を出す一方、政治的・業界的摩擦が強いハイリスク戦略といえます。

日本市場適応型戦略のメリット・デメリット

日本型適応戦略は、卸を活用し段階的な出店や穏やかな価格設定で市場に浸透していく方式です。これにより、業界関係者との軋轢や政治的抵抗を最小化でき、長期的な安定成長を目指せます。また、地域密着型サービスやイベントを取り入れることで、消費者ロイヤルティを高められます。

しかし展開速度が遅く、米国型のようなスケールメリットを発揮しにくい点が課題。さらに、価格優位性が弱まり、利益率が低下する恐れがあります。安定を取るか速度を取るか、経営判断が問われる戦略です。

安全運転もいいが、競争相手は待ってくれないからね。

市場特性とトイザらス文化の整合性評価

トイザらスの企業文化は、効率性と規模拡大を至上とする「スピード勝負型」。一方、日本市場は関係重視・合意形成・長期的信頼構築が重要な「慎重運営型」です。この違いは、単なる販売手法の差ではなく、ビジネス文化そのものの衝突を意味します。

しかし、日本マクドナルド創業者の藤田田氏をパートナーに迎えることで、両者の間に橋渡し役が生まれました。藤田氏は政治的影響力と国内ネットワークを活かし、外資らしいスピード感と国内商慣習を両立させる戦略を設計。この融合こそが、日本市場での成功可能性を高めました。

† 出典元:ITmediaニュース

参入成功の鍵と業界へのインパクト

パートナー選定と政治・流通ネットワーク活用

藤田田氏の存在は、日本トイザらス成功の最大要因の一つです。彼は日米両方のビジネス文化に通じ、政治・流通ネットワークを駆使して土地取得や許認可交渉を円滑に進めました。特に地方自治体や地元商店との調整では、藤田氏の人脈と交渉術が大きく作用。結果として、米国型の強引さを和らげつつ、出店スピードを維持することが可能になりました。外資企業が閉鎖的市場に参入する際には、この「現地のキーパーソン」の存在が不可欠であることを示す事例です。

中国などもう一段階閉鎖的な商圏も存在しますね。われわれも一度痛い目に合ってますから。

消費者支持の獲得と構造変革

トイザらスは低価格だけでなく、セルフサービス方式や圧倒的な品揃え、倉庫型の大型店舗による「選ぶ楽しさ」を提供しました。

それまでの日本玩具市場は「メーカー→卸→小売→消費者」というメーカー支配型構造が支配的で、価格や商品構成の決定権はメーカー側にありました。トイザらスは卸を介さずメーカーと直接取引し「メーカー→小売→消費者」とすることで、価格・品揃えの主導権を小売側に引き寄せ消費者志向の商品展開を実現。この構造変化により、消費者は選択肢の拡大と価格低下の恩恵を受け、他の小売業態も追随せざるを得ない状況が生まれました。

結果として、玩具業界の力関係はメーカー中心から小売中心へと大きく転換したのです。

トイザらス入るとなんかワクワクします。

パワーバランスが変われば、業界のルールも変わるんだ。

競争原理を活用した市場ポジション確立

トイザらスは、①差別化(8,000〜15,000SKUの品揃え)、②先行優位(大規模出店によるブランド浸透)、③競争革命(価格破壊)の3つを軸に市場ポジションを確立しました。

これにより、他社は値引きや品揃え拡充を迫られ、従来の価格維持慣行が崩れ始めました。先行者としての優位性を生かし、参入数年で知名度と顧客基盤を確立。一方で、このモデルは模倣されやすく、長期的優位の維持には常に新たな付加価値の提供が求められるという課題も抱えていました。

勝ちパターンの光と影

日本トイザらスの進出は、外資が閉鎖的市場に参入する際の戦略的示唆に富む事例です。米国型の効率性と日本型の関係重視を融合させ、政治・流通・消費者動向という三つの要素を同時に攻略することで成功を収めました。

しかし、この成功は永続的ではなく、市場環境や競合構造の変化に応じて戦略を再構築する必要があることも示しています。結局のところ、「戦略は環境に適応する生き物」であり、それを怠れば優位性は一瞬で失われるのです。

その後の破綻理由と教訓

華々しく日本市場で成功を収めたトイザらスも、長期的には環境変化への対応が遅れ、経営危機に陥りました。最大の要因は、ECの台頭に乗り遅れたこと。2000年代初頭はAmazonとの提携に依存し、自社オンライン販売の主導権を握れず、ネット販売競争から後退しました。また、大型店舗モデルは固定費負担が大きく、郊外型モールの衰退や人口減少に直撃されました。さらに、2005年のLBOで背負った巨額負債が経営の自由度を奪い、価格競争力や店舗改革への投資が後手に回りました。教訓は明確で、「成功モデルに固執し続けること」こそが最大のリスクだということです。

過去の勝ちパターンは、未来の敗因にもなり得る。

コメント