こんにちは、Yatzです!

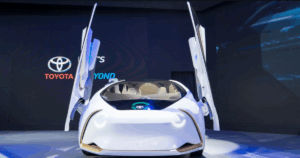

今回はDay3で扱ったトヨタ2017のケースの続編です。

2018年時点のトヨタ自動車が、ソフトバンクとの提携を通じてどのようにエコシステムを再編しようとしたのかについて、2017年の「コネクティッドカンパニー」の延長線上にある動きとして、提携の背景と戦略意図、そしてMaaS時代におけるトヨタの立ち位置を、自分なりの視点で掘り下げてみます。

ケースの要約

2018年、トヨタ自動車はソフトバンクとの戦略的提携を発表し、合弁会社「MONET Technologies(モネ・テクノロジーズ)」を設立しました。これは、前年度に発足した「コネクティッドカンパニー」の取り組みを発展させるもので、クルマを「移動する情報端末」として再定義し、MaaS(Mobility as a Service)分野での主導権確保を狙った一手です。

MONETは、”Mobility Network”の略称で、当初の資本金は20億円、出資比率はトヨタ50.25%、ソフトバンク49.75%。両社は「移動に関する社会課題の解決」と「新たな価値創造」をミッションに掲げ、オンデマンド交通や自動運転車を活用した移動サービスなど、次世代型モビリティサービスの構築を目指しました。

この提携は、トヨタが推進してきた「MSPF(Mobility Services Platform)」構想の一環であり、e-Paletteをはじめとする「サービスを運ぶモビリティ」の実装において、通信インフラ、AI解析、ビッグデータといった非製造領域の技術力を補完する意味合いがありました。

一方で、ソフトバンクはすでに以下のようなグローバルモビリティ企業に出資しており、ネットワーク面で大きなアドバンテージを持っています。

- Uber(米国)

- Didi Chuxing(中国)

- Grab(東南アジア)

- Ola(インド)

- 99(ブラジル)

これらの企業は、ソフトバンクの「群戦略」に基づいて形成されたグローバルアライアンスであり、移動データ、人流分析、AIベースの最適配車など、各市場での最先端モデルを展開していました。トヨタにとっては、こうした「グローバルMaaSネットワーク」に乗ることで、単独では到達し得ないスピードとスケーラビリティを得られるメリットがあったのです。

トヨタ側も、e-Palette構想やMaaS分野での試行を国内外で進めていました。具体的には、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都内での実証運行を計画していたほか、地方自治体と連携した高齢者向けオンデマンド交通、災害対応型のモビリティ提供など、社会課題解決に直結する事業モデルを提案していました。

技術面では、コネクティッドカーによって収集されるテレマティクスデータ(走行距離、速度、ブレーキ頻度、位置情報など)を活用し、車両保守の予兆管理、動的保険料の導入、渋滞緩和の都市設計支援など、多岐にわたる応用が期待されていました。2018年時点で、日本国内で販売されるトヨタ車の約90%以上がDCM(データ通信モジュール)搭載済みであり、今後グローバルでの展開が加速することが見込まれていました。

また、トヨタがそれまで重視してきた「自前主義」からの転換という点も大きな意味を持ちます。2017年時点では、北米で「Toyota Connected」社を設立し、AI・クラウド技術の自社開発を推進していましたが、グローバルレベルでのIT人材や先端技術の獲得には限界がありました。ソフトバンクとの提携は、この「非連続の成長」を狙った一手であり、「スピード」「スケール」「補完関係」という3つの観点で合理性がある選択だったと言えます。

ただし、提携にはリスクも存在します。特に、データの主導権やプラットフォームの覇権を握る企業が、最終的に顧客接点や収益源を独占する構造に移行する可能性がある点は、慎重に見極める必要があります。トヨタがいかに“顔の見えるデータ活用”を進め、顧客接点を保持し続けるかが、MaaS時代の競争における重要な論点となっています。

このように、ソフトバンクとの提携を通じて、トヨタは「ハード中心の自動車メーカー」から、「移動と情報をつなぐモビリティサービス企業」への大転換を模索しているのです。

ソフトバンクとの提携がもたらす新たなエコシステム

データ主導の価値創出と自動車業界の再編

† 出典元:東洋経済オンライン(2018/10/5)

ソフトバンクは自動運転やAIを含む最先端テクノロジーに対して豊富なノウハウと投資実績を持ち、これにより、トヨタは単なる「モノ売り」から「サービス提供」へと軸足を移すきっかけを得ました。

ブル取締役

ブル取締役いよいよ“走るスマホ”が本気で走り出す時代かもしれんな。

今後の鍵となるのは“データを誰が握るか”。e-Paletteが流通や医療・教育などの用途で活用される未来では、走行中に得られる膨大なユーザー行動データが新たな収益源となるため、このデータ主導の構造を押さえることは死活問題です。

補完業者の立場変容と共創関係の可能性

提携によって、従来のティア1・ティア2サプライヤーといった下請け構造から、ソフトウェア企業やAIスタートアップとの「共創関係」へと移行していく兆しが見えます。従来の系列的な関係性から、プラットフォームを起点に水平連携する関係にシフトしつつあるのです。

えっ、ぼ、僕たちの立ち位置も、変わっちゃうんでしょうか…?

提携の背景にあるトヨタの戦略的意図

競争優位の確保とサービス化への布石

モビリティ市場はGoogle(Waymo)やApple、Amazonなどが続々参入しており、競争は熾烈を極めます。トヨタがこの分野で遅れを取らないためには、「スピード」と「連携」が不可欠。自前でやるより、すでにインフラや人流データを持つソフトバンクと組んだ方が、プラットフォーム戦略を一気に進められるという判断が働きました。

“作る”ことに慣れてるからこそ、“つなぐ”ってのは苦手やねん。そこをソフトバンクに任せるのも戦略や。

友山氏のビジョンと社内変革推進の姿勢

友山氏は、「トヨタはこれからモビリティサービス企業になる」と語り、社内でも前例にとらわれない挑戦を促していました。ただ、変革には組織文化の壁がつきもの。品質や安全性を重んじるトヨタ社内において、柔軟な意思決定やリスクテイクを許容する体制づくりは大きな課題だったと言えます。

トヨタはMaaS時代の覇者となるか

技術・資本・ネットワークの三位一体による可能性

e-Palette構想にはすでにAmazon、PizzaHut、Uberなども参加を表明しており、物流や小売、医療、教育など多様な業種と接点を持つことができます。これは「トヨタが持つ製造技術」×「ソフトバンクの投資力と通信基盤」×「外部プレイヤーとのアライアンス」による三位一体の競争力を意味します。

グローバル競争と残された課題

一方で、GoogleやAppleのような企業は自前でOSやアプリ、生態系(エコシステム)を保有しており、「最後は自社のOSで囲い込む」構えが明確です。トヨタはこの部分で依然としてリスクを抱えており、ソフトの競争力やスケーラビリティでは一歩遅れている印象が否めません。

ここから先は、技術力より“仲間の数”と“巻き込み力”ですね。

さいごに 異業種連携の先に見える光と影

トヨタがソフトバンクとの提携に踏み切った背景には、従来の自前主義では変化のスピードに追いつけないという、強い危機感が滲んでいるのがうかがえます。

ハードウェア中心の競争から、ソフト・データ・サービスを軸とした新たな競争へと移行する中で、「モノづくりの強さ」だけではもはや十分ではありません。これからの時代、いかにして異業種の力を引き寄せ、自社の価値へと融合できるか。

その巻き込み力こそが、次の時代を制するのは想像できますが、その巻き込みによるリスクは?そして、そもそもトヨタの既存事業の成功体験がスピード感に待ったをかけるのではという思いもありつつ、これからの覇権争いに注目したいです。

コメント