こんにちは、Yatzです!

雪印乳業は、戦後日本の乳製品業界をけん引し、長きにわたり「安心・安全」の象徴として多くの国民に親しまれてきた企業です。しかし2000年、乳製品による大規模な食中毒事件を起こし、その信頼は一夜にして崩れ去りました。

その後、グループ再編や経営改革に取り組むも、翌年にはBSE(狂牛病)対策に関連した牛肉偽装事件が発覚し、再び厳しい批判にさらされます。

本記事では、雪印乳業(現・雪印メグミルク株式会社)が辿った再生のプロセスを振り返りながら、企業倫理、組織文化、そして再生の本質について考えてみたいと思います。

雪印の不祥事 要約

2000年 雪印乳業 食中毒事件(大阪工場)

雪印乳業の信頼を大きく揺るがした最初の事件は、2000年夏に発生した大規模な食中毒事故でした。原因となったのは、大阪工場で製造された低脂肪乳で、殺菌後の製品が一時的に移し替えられたタンク内で長時間放置されたことが発端でした。このタンクは本来使用予定ではなく、清掃も不十分だったとされ、真夏の高温の中で黄色ブドウ球菌が繁殖し、毒素(エンテロトキシン)が産生されました。

一部の従業員は製品に異臭があることを把握していたものの、出荷は止まらず、結果として全国で約13,000人が食中毒を発症するという、日本の食品業界でも最大級の事件に発展しました。

加えて、事故後の初動対応が遅れたうえ、事実を過小に報告するなど不誠実な対応も重なり、世間からの強い非難を受けました。

2001年 牛肉偽装事件(雪印食品)

食中毒事件の翌年には、雪印食品(雪印乳業のグループ会社)において、牛肉偽装事件が発覚します。これは政府のBSE対策として導入された国産牛肉の買い取り補償制度を悪用したもので、外国産牛肉を「国産」と偽って補償金を不正に受け取ろうとする組織的な詐欺行為でした。

この偽装は一部の担当者にとどまらず、経営層の関与も指摘されており、社員の内部告発によって明るみに出たことで、社内のモラルや統制に対する疑問が一層深まりました。初動対応でも、会社側は曖昧な説明に終始し、信頼回復への取り組みが後手に回ったことは否めません。

雪印という会社

わたしは寝てないんだよ!

2000年の記者会見で、当時の雪印乳業社長・石川哲郎氏が、会見後にマスコミから延長を求められた際に発した言葉――「私は寝てないんだ!」という発言は、多くの方の記憶に残っているのではないでしょうか。

それに対して、記者が「こっちだって寝ていないですよ」と応じた場面はテレビでも繰り返し報道され、企業側の不誠実さや傲慢な姿勢が象徴的に映し出されました。この言葉がきっかけで、世論の反感は一層高まり、社長はその2日後に辞任を表明することになります。

もし現代で同じ発言があれば、SNS上で瞬く間に拡散され、トレンド入りは避けられなかったでしょう。あの発言は、雪印乳業という企業の危機対応の甘さを象徴するエピソードとして今なお語り継がれています。

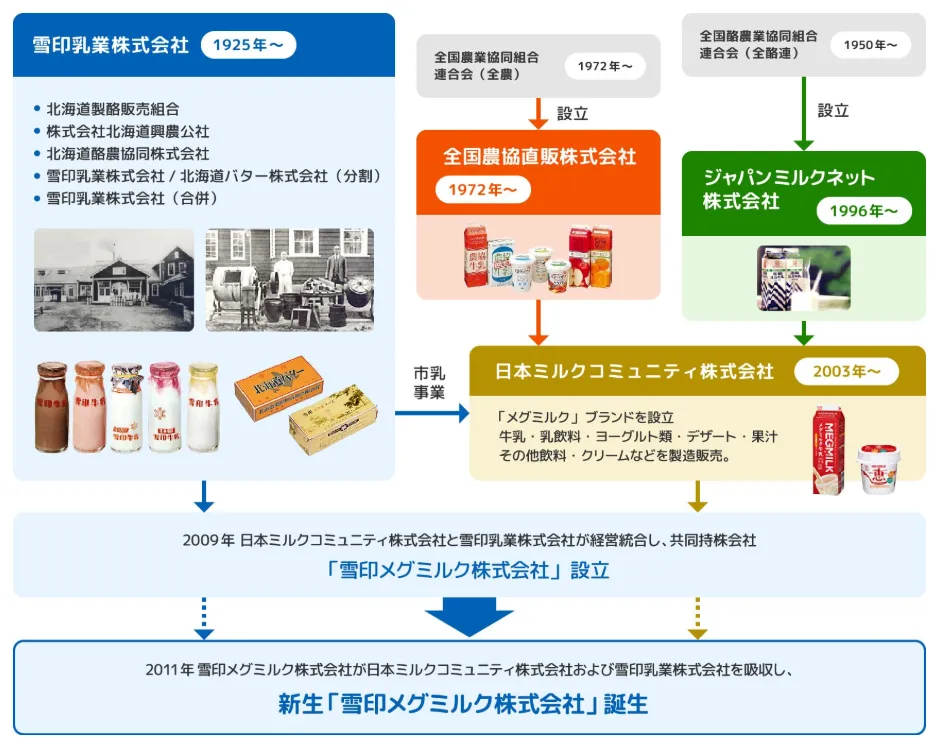

雪印という会社(今は雪印メグミルク株式会社)

雪印乳業は、もともと酪農協同組合から発展した企業です。「組合員=酪農家」の生活を守るという共通の目的のもとで成長してきた背景があり、企業内部には“仲間意識”や“対立を表に出さない文化”が根付きやすい土壌があったように思います。

このような企業文化は、ある意味で「家族的」である一方、問題が起きた際に内部で自浄できない、あるいは外に出せない体質を生み出しやすい面もあります。結果として、食中毒事件でも牛肉偽装事件でも「仲間内での口裏合わせ」や「異論を唱えにくい雰囲気」が、不正の発見や是正を遅らせる原因となりました。

また、牛肉偽装事件の際には、親会社である雪印乳業がどこか“他人事”のように対応していたことも、グループ全体への不信感を深める一因となったように感じます。

信頼回復へ

日和佐信子さんの召喚

† 出典元:農業協同組合新聞

雪印乳業は、倫理体制の立て直しを進めるにあたり、消費者運動に携わっていた日和佐信子さんを倫理委員会のトップに迎えました。彼女はNHK解説委員や消費者団体連絡会(消団連)の事務局長などを歴任し、市民感覚に根差した姿勢に定評がありました。

こうした“外部の視点”を取り入れることで、企業体質の刷新を印象づける狙いもあったものと考えられます。一部では、「うるさい人を内部に取り込む」クリンチ戦術的な側面も指摘されましたが、結果として、雪印メグミルク株式会社として再編・存続できた背景には、彼女の存在が大きな役割を果たしていたと見ることができます。

信頼への課題

雪印乳業は、グループ再編や企業理念の見直し、品質管理の徹底、社員教育の再構築など、さまざまな取り組みを進めました。それにより、少しずつ業績は回復し、信頼も取り戻しつつあります。

しかし、2009年時点でも、組織内部にはいまだに課題が残っていました。具体的には、現場の自主性の不足、課題提起力の弱さ、そして旧来の縦割り組織の影響が根強く残っていた点などが挙げられます。

また、少子高齢化による市場の縮小、原材料費や物流費の高騰など、外部環境も厳しさを増しており、再発防止に向けた取り組みは今なお継続して求められている状況です。

さいごに 失うは一瞬

雪印の一連の不祥事は、「信頼とは、一瞬で失われ、回復には時間と誠実さが必要である」という、非常に重い教訓を私たちに残しました。

企業が再び社会から信頼を得るためには、体制を整えるだけでは不十分であり、文化・制度・行動の三位一体での改革が不可欠です。特に食品を扱う企業においては、「安心・安全」はブランドそのものでもあります。

消費者が不祥事を忘れる日が来たとしても、企業側は決してそれを忘れてはなりません。雪印メグミルクの歩んできた道は、今後の企業経営における大きな示唆となるはずです。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 雪印乳業(A/B/C) […]