Day2の備忘メモ

サムスン電子

- 技術力があってもブランド構築ができなければ収益にはつながらないフェーズがある。

- BtoBや成長期では技術力は重要だが、BtoCや成熟市場では競合との差異化にブランド力が決定的な役割を果たす。

- 業種・業界に応じて、「誰に伝えるか」「どう伝わるか」といったMCの方法論は異なる。

- 国際市場では、MCの標準化と適応化をセットで考える必要がある。変えない軸と、現地に合わせて変える部分の見極めが重要。

- テックプッシュからニーズプッシュへ。市場のペインポイントを理解することでより多くの製品化につながる。

- 市場のニーズが高まっているタイミングで、迅速に製品化することが重要。サムスンは製品化までのスピードが日本企業の約2倍であり、刺身料理のように「鮮度のあるうちに出す」姿勢が差別化につながっている。

インテル

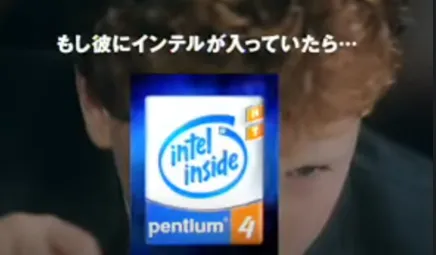

- 「インテル入ってる」は深い。CPUを見える化へ

- to B を動かすために、をミエルカへto c へのブランド化は有効

- ブランド➡信頼やスペックをイメージしてもらうためのアイテム

サンキスト

- プロダクトの再定義(生レモンの用途と価値の再認識ー生レモンはただの果物ではなく日常の料理をクリエイティブに変える素材)

例) ワコール=下着ではなく、自分の体を補正する 制汗剤=スメハラ対策 ライザップ=筋トレではなく自己変革 - ターゲットインパクトを考える(大量ユーザーの割合は13%でも消費量の74%を占める)

- 視覚的・印象的に思い出してもらう仕掛け(ビフォーアフターなど)も効果あり

- 予算が限られているなら集中投下

- ブランドって放っといたら薄くなる

サムスン電子

1997年~2003年ごろのサムスン電子のグローバル・マーケティング戦略を題材としたケースです。

「いやいや、サムスンて昔は安もん家電のイメージやったで?」

ーーーそう、まさにそこから脱却しようとしていた時代の話です。

1990年代後半までのサムスン電子は、製品の技術力には自信があったものの、ブランドへの意識は薄く、マーケティングも地域バラバラ。広告メッセージも統一感がなく、「結局、安いだけちゃうん?」という印象を世界中で持たれてました。

それじゃあかんやんということで、そこからの脱却を図るべく1999年に就任したエリック・キムにより「ブランド中心」の企業文化へ転換を図るというお話です。

そもそもサムスンってどんな会社?

サムスン電子は、韓国最大の企業グループ「サムスングループ」の中核企業です。

サムスン(グループ)は、1938年に韓国・大邱(テグ)で乾燥魚介類や野菜、果物などの農産物を中国東北部(満州)へ輸出する貿易商社としてスタートしており、社名「三星」としてスタートしました。

第2次世界大戦や朝鮮戦争を経る中で製糖・繊維・保険・建設・化学…と、韓国政府の産業施策とも連動しながら手広く事業拡大し、コングロマリットとして大きくなりました。

韓国政府が打ち出した「電子立国」政策にあわせ、1969年に日本の三洋電機と組んで白黒テレビの製造する「三星電子(サムスン電子)」を設立しました。

ケースの内容

1990年代、半導体メーカーの買収などで先を見ていたサムスンですが、結局OEM(他社ブランド製品の受託製造)で落ち着いてしまっていました。売上もイマイチ。

「いつまで“他人のふんどし”で相撲とるねん…」ってなったかはわかりませんが、そんな危機感から、エリック・キムが呼ばれ、ブランド構築がスタートしたわけです。

エリック・キムの改革:

- ブランド価値を「Wow」「シンプル」「包括的」と定義し、グローバルで共有。

- グローバル広告代理店を1社(FCB)に統一。

- サブブランドを廃止(例:Samsung Digimax等のロゴ統一)。

- 社内マーケ人材の教育強化でブランド意識を浸透 。

| 年 | 内容 |

|---|---|

| 1997 | マーケティング=“投資”として再定義(by 金容守副会長) |

| 1999 | エリック・キム就任、GMO(グローバル・マーケ組織)設立 |

| 2001 | ブランド統一、広告代理店をFCBに一本化 |

| 2002 | DigitAllキャンペーン開始(マトリックスとタイアップ) |

| 2003 | M-Net導入、国・製品別にマーケ投資の最適化 |

DigitAllキャンペーン

サムスンの社内調査(FCBと共同で実施)では、ブランドの名声がない、感情が乏しい、顔が見えにくいと「ズタボロやないかい!」と相当ショックだったのでしょう。気合を入れたDigitALLキャンペーンがはじまるわけです。

- スローガン:「DigitAll: Everyone’s Invited」

- 意図:デジタル時代におけるライフスタイル変革をサムスンが牽引するというポジショニング

- 施策:

- 若年向けに『マトリックス』と広告タイアップ

- シンプルで先進的なデザイン

- 世界共通メッセージを各国でローカライズ

結果として、

特にアメリカの若者層でサムスンの認知と好感度が爆上がり。

無事に、製品ポートフォリオと広告との整合性が向上し、ブランドロイヤルティ醸成に寄与しました。

市場は3つに分けて攻略せよ

サムスンは国別に市場を3つに分類し、それぞれに戦略をカスタマイズしています。

| 分類 | 特徴 | 対応戦略 |

|---|---|---|

| 促進市場 | 認知度が低い(例:新興国) | 基本製品と広報活動で認知向上 |

| ターニングポイント市場 | 認知度はあるがイメージ弱い (例:米国、中国) | 広告強化とブランド価値の訴求 |

| 先進市場 | 認知と評価は高いがロイヤルティ低い(例:韓国) | 感情的なつながり重視の施策展開 |

「関係モニター」で顧客との距離を測る

FCBと開発した「関係モニター」で、ブランドと消費者の関係性を主観でなく定量化により客観化していきます。

これにより、別にメッセージや製品訴求を精緻化していったのも特徴です。

変えないところと変えるところを考えるわけですね。

例:

- 欧州→「クールでスタイリッシュ」なイメージが有効

- 中国→富裕層へのブランド訴求が奏功。

さいごに:技術あってこそのブランド力

マーケティングだけじゃなく、技術への投資もしっかり継続してたのがサムスンの強み。

「そらそうよ。中身スカスカやったら、どんだけカッコええ広告しても、すぐバレるからな!」

マーケティングと技術力。どっちも疎かにしなかったからこそ、今のサムスンがあるんですね。

インテル

今回は、1988年〜1998年ごろのインテルのマーケティング戦略、特にあの有名な「Intel Inside」キャンペーンのお話です。

インテルってどんな会社?

インテルは1968年、ロバート・ノイスとゴードン・ムーアによって設立されたアメリカの半導体メーカーで、1971年には世界初のマイクロプロセッサ「4004」を開発し、以来CPU市場のトップランナーとして走り続けてます。

「最近ワイはどっちかというとAMD派やけどな…」

――まあそれはさておき、今ではAI・自動運転・クラウド領域にもガンガン攻めてる企業です。

ケースの内容

では、ケースの内容ですが、1980年代、インテルがまだ”影の存在”だった時代ですね。

この頃のインテルは、基本的にBtoBの企業で、PCメーカーに半導体を供給するOEMビジネスがメインでした。

一般消費者からは「誰それ?」状態。

そこにきて1988年、自社の「386マイクロプロセッサ」が他社(特にAMD)にパクられる事件が発生。「うわ、モロに互換品やんけ…」ってなって、製品の差別化ができないようになったわけです。

つまり、価格競争に巻き込まれる=コモディティ化のリスクが浮き彫りに。

しかもエンドユーザーから見たら、CPUなんて「どれも同じ」状態。「386って書いてたら、どこのでもええやん」みたいな感じで、インテルの技術力も伝わらん。

「そりゃ、辛いわな…ブランドで勝負できひんのやもん」

この状況に危機感を抱いたインテルは、1989年にマーケティング部門を新設し、ブランド戦略として、1991年から「Intel Inside」キャンペーンを本格スタートするというお話です。

「Intel Inside」キャンペーンの中身

キャンペーンの狙いはシンプル。

CPUは見えませんが「インテル入ってるPCは、他のPCとはちゃうで!」っていう安心感を与えること。

- PC本体に「Intel Inside」ロゴを貼る

- 雑誌・テレビ・音響ロゴなどで五感に訴える

- OEMメーカーと広告費を共同負担

- 複数のPC画面に「はしかのように」インテルのロゴをばらまく

- 「スターウォーズ」的な派手なコマーシャルも展開

- 「前のIntelに×」をつけて、新しい自分アピール(ちょっとリスキーやけど、効果抜群)

確かに覚えているあのCM

「Intel入ってる」って耳に残るCM、皆さん覚えてます?

この「テスト」編のCM、ただ面白いだけやなくて、

“インテルが入ってるだけで問題が解決する”=ベネフィットの可視化っていうマーケの王道をしっかり踏んでるんですよね。

「いや〜当時は深く考えず笑ってたけど、今思えばめっちゃ戦略的やったんやな…」

@Intel インテル入っている「テスト」編

これで何が起こったかというと…

消費者:「あ、インテル入ってるやつ買っとこ」

PCメーカー:「Intel入れな売れへんやん…」

インテル:「ほな、うちのCPU使わんとキツいで?」「在庫厳しいけど、6掛け飲んでくれたら優先的に卸すさかい。」

と、消費者に選ばれる=インテルが入っていると売れる➡PCメーカーにも強気の交渉が可能に。

という、インテルがB to B to Cブランディングで主導権を握る構図が完成したわけです。

当時の消費者は、一般の人というより、エンジニアを多く抱えるような企業だったり、少しオタク気質なユーザーだったりと要はスペックの違いを理解できる人たちだったわけですが、だからこそ一度ファンになってくれたら強いわけです。そして、量販店などのスタッフにもインテル認知が進めば、一般の人にもお勧めしていくわけです。

「パーツのくせにブランド力で主役取るとか、ほんまスゴいなインテルさん…」

技術力×ブランド

サムスンでもありましたが、インテルもしっかり「技術力=コアコンピタンス」にもちゃんと投資を続けてました。

「中身スカスカやのに広告だけ派手やったらアカン。実力があってこそのブランディングやで!」

グローバル展開や市場拡大の課題

とはいえ、世界中に進出するにはローカライズも大事。

いくら「Intel Inside」といっても国によって訴求ポイントは違う。

- アメリカ → パワー&スピード強調

- 日本 → 技術&信頼

- 新興国 → 知名度向上と“先進国の証”みたいな印象戦略

また、PC市場が今後、右肩上がりが続くとも限らず、新しい市場を拡大していくという企業としての課題も当然持っているわけです。休むときがないですね。本当に。

おわりに:パーツの会社がメインになる

インテルは、「見えない部品を、見えるブランドにした」ことで、唯一無二のポジションを獲得しました。

「CPUなんか知らんかった人に、“Intel入ってる”って言わせたんやから、ホンマすごいわ」

企業ブランドをBtoCまで浸透させるには、製品だけやなくて、メッセージ・タイミング・施策、そして地道な教育が必要ってこと。

いや〜、改めて勉強になりますね。

サンキスト

今回は1971年〜1973年ごろのサンキスト・グロワーズ社(SGI)のお話です。

サンキストって協同組合だったの!?

SGIは、カリフォルニアとアリゾナにまたがる約8,000の柑橘農家が集まってできた協同組合。

メインは生レモンの製造・販売。「サンキスト=高品質レモン」ってイメージ、今でもありますよね。

「サンキストって普通に会社や思ってたで…協同組合って渋いやん」

ケースの内容

1960年代後半から、生レモンの家庭消費量がジワジワ減少しているなか、1970年代初頭になると瓶入りレモン果汁やレモン風味食品が普及して、「生レモン、別にいらんやん」って空気が…。

加えて、フロリダの業者が輸送コストの安さを武器に、東部市場で攻勢をかけてくる始末。

さらに、サンキストブランドは「高級・品質重視」で信頼を得てましたが、当時の日本市場への輸出増加で米国内ではブランド付きレモンの供給が減ってしまい結果、ブランドなしの“チョイスグレード”比率が増加していきました。

「これは、“ちょっとええやつ”のありがたみが薄なるパターンやな…」ということで、この流れに危機感を持ったSGIは、「もっと消費者にサンキスト思い出してもらわなアカン!」と、1971年から広告キャンペーンに本腰を入れ始めます。

ケースでは、1971年、1972年、1973年の3年間のキャンペーン内容が記載されていました。

1971年のキャンペーン

- 目的:レモンの使い道、こんなにあるで!とアピールして、みんなの使用量アップを狙う

- 媒体:女性誌中心のレシピ広告

- 結果:6,000人中268人しか広告を思い出せなかった(約4.5%)

役員の評価:「テレビCM打っときゃよかったんちゃう?」「レモンの便利さ、ぜんっぜん伝ってなくねぇ?」

「これはアカンやつやな。とりあえず予算だけ消化しましたって感じや…」

1972年のキャンペーン

- 目的:前年に引き続き、すべてのユーザー層の使用量増加を狙う

- 内容:全国広告+ボストン・ダラス・ヒューストンの3市場で広告集中(強度4倍!)

- 結果:

- 売上:開発市場で出荷量+6%、売上+5%

- 使用頻度:既存ユーザーには確実に響いた

- でも、新規ユーザーの開拓にはイマイチ

- 想起率は一時的に改善するも、キャンペーン終了後にまた低下

「刺さってるっぽいけど、なんかもともとレモン使ってる人たちばかりに刺さってるな…」

ということで、役員としては広告をいろんな媒体に分散させすぎて、メッセージが薄くなったのでは、

→ 次は“集中投資”がキーワードや!

1973年のキャンペーン

- 目的:生レモンの“利便性”と“創造性”の訴求

- 内容:広告予算100万ドルを1つの雑誌に集中投下

- 「レディース・ホーム・ジャーナル」誌で見開き2ページ×30回

- レモンレシピで“使いたくなる気持ち”を喚起

- 演出:

- ビフォー・アフター型ビジュアル(普通の料理 → レモンで劇的に美味そうに!)

- 大量ユーザーの心理(サイコグラフィック)に合うメディアを選定

「これはハマったな。“レモンでひと工夫”の見せ方、わかりやすいしオシャレやん!」

と、ターゲットを絞っての集中投下がハマったという流れですね。

振り返り:ようやく“絞れた”サンキスト

1971年の“ふんわり全体向け”→1972年の“とりあえず強化版”→1973年の“ピンポイント狙い撃ち”と、

サンキストは試行錯誤の末に「やるなら集中、ターゲット見極めてね」ってところに辿り着きました。

1970年代初頭でもしっかり学習しながら結果につながるプロセスを踏んでいたのはさすがですね。

でも改善余地もあって…

- 地域別ターゲティングも併用すれば、もっと緻密に攻められた

- 「健康・美容」といった“感情に刺さる”メッセージも加えたら、さらに響いたかも?

「そやねん。“便利”だけやと、まだ“欲しい”までは届かへんのよ」といった顧客にもうひと絞りが必要ですね。レモンだけに(笑)

サンキストのこの3年間のキャンペーンを通じて「ブランドって放っといたら薄くなる」ということ。

それで、「効く広告は、誰に・何を・どう伝えるか」をちゃんと決めないと意味がないってこと。

が感じ取れますね。

「レモンだけに…酸いも甘いも味わったわけやな、サンキストは…!」

コメント