Day2はブロックバスター(製薬業界)についておよびサウラー社のケースをもとに意思決定について検討しました。

バリューチェーンとビジネスモデル

今回の授業は、「ブロックバスター vs ニッチバスター」といった構図で進みました。製薬業界の「安定神話」が崩れたあと、製薬企業がどう生き延びるかをテーマに議論したわけです。

ブロックバスター

「ブロックバスター」とは、映画や製薬の分野で“爆発的な売上を上げるヒット作”のことを指します。製薬業界でいえば、年商10億ドル以上の薬。企業の命運を左右する存在ですね。

高脂血症薬のリピトール錠(96億ドル・7,500億円)や喘息治療薬のアドエア(19億ドル・6,000億円) ※2011年

ブロックバスターが山ほど産まれた時代は、MR(医薬情報担当者)と呼ばれる営業部隊がタクシーチケット片手に医師を接待するいわゆる「プロパー」がたくさん銀座や栄、中州界隈に進出する、まさに医薬品業界が最盛を誇っていた頃ですが、2000年代から年々厳しくなっていって、、、。

2000年代中頃にはMRはプロパー的な接待営業から脱却を求められ、2010年頃にはタクシー券も弁当代も厳しく制限されるようになりました。経営層としても、将来の不安は認識していたんでしょうね。ただ、どう動いていいか分からなかった企業も多かったのだと思います。

ということで、製薬企業の課題として

- 開発余地の難しさ

血圧やコレステロールの薬が出始めた当初は、「ないものを作る」時代だったので画期的な薬が生まれやすかった。けど、ある程度効果のある95点の薬が出来てしまうと、それを上回る97点や98点の薬を作るのは至難の業。さらに、その2点や3点あげること自体そもそも本当に必要?という問いにも直面します。 - 薬価の壁

厚労省の中医協が薬価を設定する仕組みなんですが、財政事情が絡むと突然薬価が下がったり、開発しても想定より安い薬価が設定されて資金が回収できない…なんてことも。 - 特許切れリスク

ようやく新薬を出しても、数年で特許が切れる。そうなると、売上を維持するには次々と新薬を投入し続けなきゃいけないという状況が発生します。

これらを踏まえて問いについて備忘的に記載しました。

なぜ希少疾患ビジネスは成立するのか?

実は、患者数が少なくても「薬価さえしっかり付けば採算が合う」という構造があります。

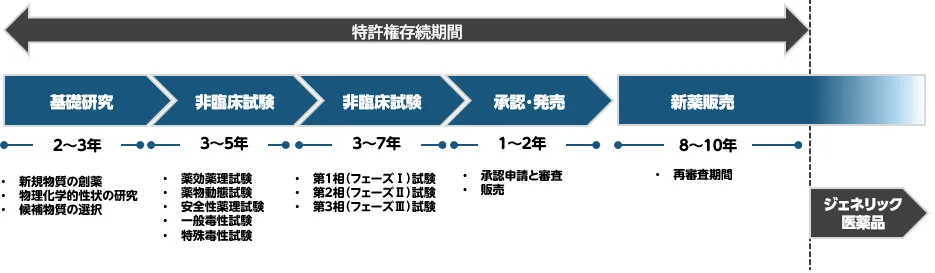

ここで簡単に製薬ビジネスについて記載しますが、開発競争に勝ち抜き、特許が切れるまでに資金を回収するのが基本です。

『開発競争に勝ち抜く必要がある』

まず薬は長い開発期間を経て世に出されます。患者の多い領域は競合も狙っているので、それより早く効果的な薬を開発しないといけないわけです。そうやって開発競争を勝ち抜いたので特許権として一定期間、独占的に医薬品を販売する機関が設けられております。

『特許が切れると市場から徐々に撤退』

特許が切れるとジェネリック医薬品として同成分同薬効の薬を他の企業も出すことが出来ます。ジェネリック医薬品は開発コストがかからない分薬価が安く設定されるので、簡単に言うと薬価の安くなった同じ薬をもった競合他社がわんさか入ってくるので、薬価の高い開発会社の薬は徐々に撤退を求められます。

ここで、希少疾患はそもそも患者が少ない(市場が小さい)ため競合も少なく、一度当たれば市場をある程度独占できる点が強みとなります。また、行政の支援も手厚く、再審査期間や独占販売期間が通常より5~10年延びることもあり、うまく開発が進めば、確実に回収できる仕組みになっています。さらに、患者が少なくても採算が取れるように薬価が設定されれば言うことはないわけです。

たとえば、2013年にギリアド社が出したC型肝炎治療薬「ソバルディ」は、1錠11万円(当時の日本円換算)でした。治療終了まで84錠を飲むと、えっ!?一人900万円!?ということで、患者少なくても採算取れますね。

ちなみに、調剤薬局では大変です。1箱きっちりさばければいいですが、現実は端数の在庫を抱えて患者を待つことになります。もしその患者さんが別の薬局に行ってしまったら、もう洒落にならない…。余談でした。

ちなみに、ちなみに、日本では高額療養費制度があり患者の1ヶ月の支払限度額が設定されていることから10万円程度までで済むというだいぶ負担が抑えられます。改めて、日本は手厚い国だなと。

なお、希少疾患を攻めるリスクも当然あります。一番は制度が将来どう変わるか分からない点。ただ、弱者救済の社会的イメージもありますので、しばらくはこの構造が維持されるだろうなという印象です。

創薬ベンチャーの工夫と戦い方

大手製薬と比べて、資金も設備も人材も少ないベンチャーがどう戦うか。ここに創意工夫が求められます。

- アレクシオンファーマ:100万人に1人の超希少疾患に絞って、競合がいない領域を攻める

- シンバイオ:研究機能や工場は持たず、新薬候補を見つけ、後期臨床から絞って開発

などなど、また多くの創薬ベンチャーは、工程の一部を外部企業と連携しながら、コストを抑えて効率化しています。

アレクシオンファーマ

アレクシオンは希少疾患の治療薬に特化したバイオ製薬会社。2008年設立で、2021年からはアストラゼネカ傘下に入りました。「ソリリス」など補体阻害薬を開発し、注目されています。

今後の創薬ベンチャー戦略は?

授業で出た問い:

創薬ベンチャー業界はどう変化するか?

自分が創業するとしたらどんな戦略をとるか?

結論から言うと、「何をどう始めればいいのか分からん」が正直な感想です(笑)

それはさておき、今後は機能分化が加速し、バイオ医薬や再生医療の重要性も増していくでしょう。当然、大手も黙っておらず、有望ベンチャーの早期囲い込み=青田刈りが進むはずです。

だからこそ、初めから「どこかの大手に刺さる」ような開発に特化するか、逆に販売権だけ取得して営業に徹するなど、何かに特化した戦略が必要になると思います。抽象的ですが、そんな方向性になるかなと。

なかなか製薬業界も厳しくなっています。NUCBの受講者の半分とは言わないですが、多くがMRの方という状況でした。そのようなことからも業界の危機感を感じさせますね。

海外市場競争分析と戦略:サウラー社と中国市場のリアル

Day2の後半戦です。サウラー社の中国市場における戦略について、SWOT分析などを交えながら議論しました。

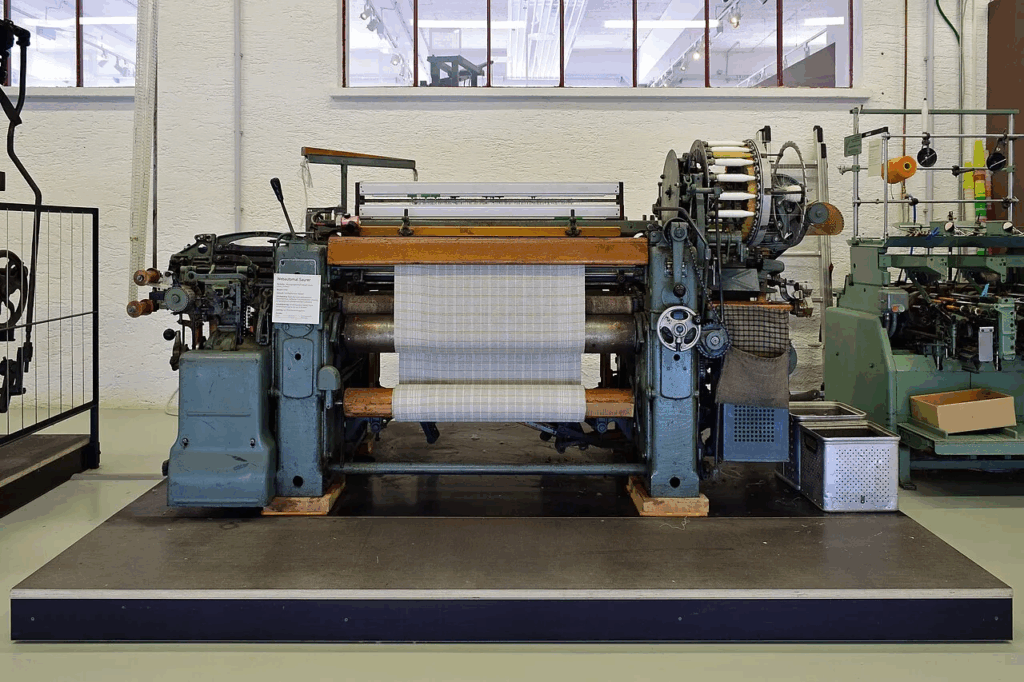

サウラー社(Saurer)は、1853年にスイス・アルボンで創業された老舗の繊維機械メーカーで、紡績、撚糸、刺繍まで幅広い分野で世界的な技術を提供していて、2025年2月現在は中国の金昇グループ傘下でグローバル展開をしています。

さて、ケースをざっくりまとめると…

高性能・高品質な製品力に加え、ブランドの信頼感、アフターサービスの充実が強みのサウラーさん。さらに、蘇州の「ドラゴンプロジェクト」で現地生産&人民元での価格設定も実現しており順調に経営しております。

ただ課題がないわけではなく、中国市場依存度は約4割程度で競争は激化方向。特に地元企業にライファにサウラーさんの半額の値段で出してきているので市場維持も危ういなと。

やっぱり低価格路線も考えないとなぁ、でもそうするとせっかく積み上げたブランド価値が、さらに中国は特に模倣リスクがあるから市場を頑張れば技術流失のリスクもなぁ…と、経営陣はかなり悩ましい状況です。

今回のお題はこちら:

サウラー社は中国市場で性能を抑えた低価格機種を投入すべきか?

もし投入するなら、どんなマーケティング戦略が良いか?

逆に投入しないなら、どう戦略を変えるべきか?

ポイントは「中国市場」。ここ、正直クセが強いです。政府の意向でルールが変わるのは日常茶飯事、模倣品のリスク、売掛金の踏み倒し、ローカル同士の結束力も強い…という、いわばハードモードなマーケット。

ただ、放置すれば高価格帯まで飲み込まれる可能性もあり。当時を考えると何もしなければ高価格帯への浸食も指をくわえて見ているだけになるかもしれないですし、まぁ市場性があるので、参入はすべきかとは思いますが、自社の高価格帯とのカニバリも考えられる点もあるので価格設定などは慎重に行う必要有です。

では価格設定ですが、こちらは相手のあることですから、顧客にとってライファが95点以上と感じる商品を出しているなら96点、97点の商品を出しても顧客には刺さらないので、ハッキリ言ってライファより1円でも安く売るしかないですね。

でも、もし、ライファが70点くらいしか取れていなくて、顧客が満足できていない状況ならライファより値段を上げて販売するのもありだと思いますが、いずれにしてもサブブランド展開して、今のブランド価値を守ることも忘れずに

そのまま既存ブランドで安い機種出すと、

・新規顧客には「結局高いんでしょ?」

・既存顧客には「なんかチープになったな…」

となりかねません。

「安いけどそれなり」なラインを別ブランドで展開することで、既存ブランドの格も守れるし、新しい層にも刺さりやすくなります。

また、初期価格だけでなく、保守や耐久性など“トータルコスト”での差別化も忘れずに伝えたいところ。

さて、わたしがCEOだったら?

ライファを買いに行きます(笑)

値段も品質の差別化が出来ても同じ値段で一気にシェアを拡大しにいきます。利益なんてトントンくらいでも十分と。ライファが買えるまで弱ればいいです。

直接買収でも、低価格モデルで市場をじわじわ削ってからのTOBでもあり。もちろん役員ロックアップはきっちりやります。

中国市場ならなおさら、「地場」の勢いのある企業を手に入れることが重要で、将来的な「市場をどう支配するか」を視野に入れるならなおさらかと。

ただし、中国企業を買収しても文化等もろもろありPMIが上手く出来るかどうかは分かりませんけど(笑)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] Day2 環境変化予測とビジネスモデル、海外市場競争分析 […]