こんにちは、Yatzです!

1980年代初頭、アメリカでは家庭用ゲーム機市場がアタリの凋落によって崩壊。

“ビデオゲームはもう終わった”という雰囲気すら漂う中で、1社の日本企業が静かに動き出していました。

その名は「任天堂」。

彼らが展開したのは、単なる技術革新やアイデア勝負ではありませんでした。

ハード・ソフト・流通すべてを掌握し、競合・取引先・顧客に至るまでを“戦略的に支配”する、まさに「パワープレイ」。

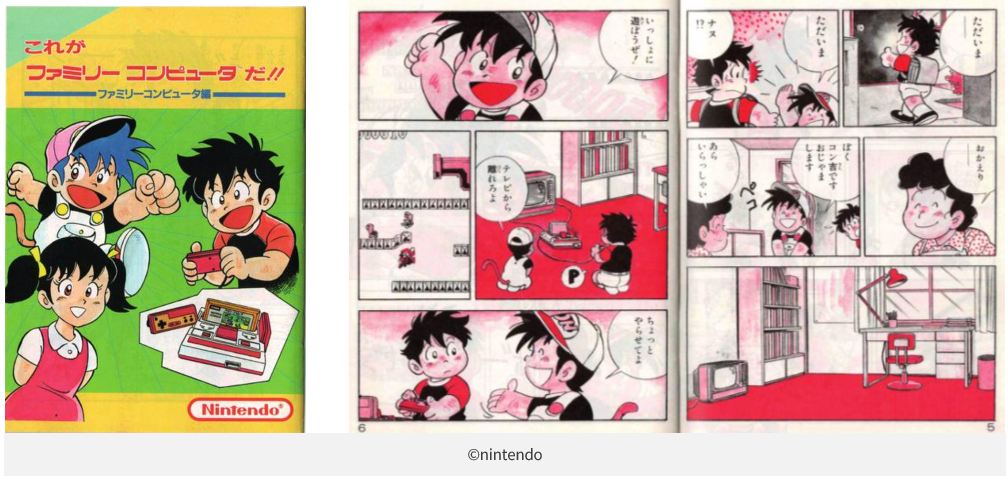

1983年に登場した「ファミコン」は、8ビットという限られた性能の中で、任天堂が持てる戦略力を最大限に発揮した象徴であり、その一手一手が、今のビジネスにも通じる「勝ち続ける仕組みづくり」のヒントに満ちています。

ファミコンとともに広がった“勝ち続ける仕組み”

任天堂、廃墟の上に築く王国(1983年〜)

1983年、任天堂は世界のゲーム業界が崩壊しかけた“廃墟”の中で、静かに、そして大胆に「ファミリーコンピュータ(ファミコン)」を世に送り出した。アタリショックにより米国市場が信用を失っていた中、任天堂は全く逆の戦略で立ち上がります。

「強いのは1社で、あとはみな弱小です」 ―― 任天堂社長・山内溥

この言葉通り、任天堂はゲーム業界全体を自らの“設計”によって再編していくことになります。

第一幕:ファミコン投入 ―― 「安価なハード × 良質なソフト」の方程式

1983年に発売されたファミコンは、日本では24,000円、米国では100ドルという価格で投入された。これは、ゲーム機本体を安価に提供し、代わりにソフトウェアで利益を得る「替刃モデル」(カミソリモデル)に基づく戦略である。

任天堂はここで明確に「自社はソフトウェアビジネスの会社である」というポジショニングを取る。

- 本体販売価格:日本 24,000円 / 米国 100ドル

- ソフト販売価格:40〜50ドル(利益率高)

- ソフトタイトル:1985年時点で12本中ハズレなし

この戦略によって、ユーザーの信頼を獲得しながら、市場に“外れのないゲーム”というブランド価値を根付かせることに成功した。

第二幕:徹底した「質の制御」 ―― 開発パートナーとの関係構築

任天堂の成功の裏には、ソフトの「質」をコントロールするための徹底したパートナー戦略が存在した。

制約による品質管理

- 開発会社数を任天堂側で選抜・制限

- 年間リリース可能なタイトル数を1社あたり最大5本

- 初期ロットにミニマムギャランティー(最低購入保証)

- 2年間の排他条項(他プラットフォームとの併売禁止)

これにより、以下のメリットを同時に実現:

- ソフトの“粗製乱造”を防止

- プレミア感のあるタイトル供給

- パートナー企業に「名誉と責任」を与える構造

このような「質の制御」は、1980年代後半〜1990年代前半の任天堂のブランド信頼の核となった。

第三幕:供給統制と市場主導権の掌握

任天堂は、販売や製造に関しても自社が主導権を持つ形で市場を設計している。

任天堂 vs 小売店

- 小売店は任天堂のヒットソフトに売上を依存。

- 結果として、任天堂は棚割りや販売スペースの交渉権を掌握。

任天堂 vs ハード製造会社(例:リコー)

- ハード部品は大量発注。

- 任天堂は価格交渉力を確保し、コスト主導権を保持。

任天堂 vs ソフト開発会社

- 制約付きで囲い込み:参入制限、年間タイトル数制限、初期ロット保証、排他契約など。

さらに、需要よりも供給を抑える戦略も採用。

- 人気作でも即時の大量出荷はせず、需給バランスを操作。

- 「需要 > 供給」の構図を意図的に維持することで、市場に希少価値と熱狂を創出。

- “簡単に手に入らない価値”を演出し、ブランドを強化。

任天堂が構築した“勝者の方程式”:強さの源泉を支えた仕組み

任天堂の真の強さは、「ハードを売る」ではなく「ソフトで稼ぐ」仕組みにあった。

取引先とのパワーバランス:戦略的主導権の構図

| 関係先 | 任天堂の主導権内容 |

|---|---|

| 小売店 | 売上依存により、棚割りや販売スペースをコントロール |

| ハード製造会社 | 部品を大量発注することで、価格主導権を確保 |

| ソフト開発会社 | 参入制限、年間5本までのタイトル制限、初期ロットのミニマムギャランティ、排他契約 |

この「支配力」のもとに、任天堂は以下を実現:

- 安定したソフト供給

- 品質担保

- 価格維持

この「支配力」のもとに、任天堂は安定したソフト供給、品質担保、価格維持を可能にしました。

新人ペンタ

新人ペンタえっ…ゲーム会社って、こんなにガッツリ取引先に口出すもんなんスか…

「ペンタくん、それが“戦略”というものですよ。売ることより、売れ続ける仕組みづくりが大事なのです。

任天堂の企業価値と株価の推移(1980年代〜2000年)

以下、任天堂(7974)の株価について、実際の数値に基づいた概要を整理しました。

- 1985年(12月28日終値):6,310円

- 1990年(12月28日終値):18,900円

1989年~1990年といえばバブル崩壊で、日経平均も大きく急落を示したタイミングでしたが、任天堂はその時期でさえ株価24%上昇をみせていました。

また、のちの競合となるソニーは1994年にPlayStationをリリースし、一気に企業価値を伸ばすことに成功します。

ゲームボーイやスーパーファミコンのおかげで昭和→平成にかけて株価もグングン上がったってわけっスね!

その通りです。ゲームは生活への活気だけでなく、日本の経済もしっかり支えてくれました。

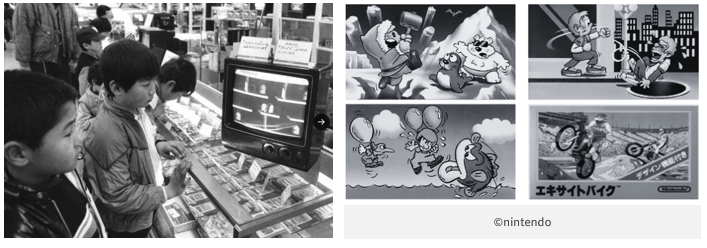

当時は、友達の家に集まってゲームをするというのが定番でした。

「懐ちぃ」時代だな。俺も年取ったもんだぜ。

「戦略的思考」とは、目の前の勝利に酔わず、構造を整えること

任天堂の歩みは、「強い製品を作る」こと以上に、「勝ち続けるための枠組み」を作ったことに真価があります。

- 優れたソフトの供給体制

- 市場と取引先への交渉力

- ブランド価値の守り方と広げ方

こうした複数の構成要素を一つの戦略にまとめ、整合的に運用する力こそが、任天堂の“パワープレイ”だったのです。

戦略は、勝ち方を考えるだけではなく、“勝ち続ける仕掛け”を作ることなんです。

数字で語れる“強さ”ってのは、裏にちゃんと構造があるもんだ…フッ。

このように、ファミコン時代の任天堂は「ただ売る」のではなく、「勝ちパターンを作ってから売る」ことに徹していました。

ビジネスにおいても、この考え方は日々の戦略立案・営業・企画に通じるヒントになりますね。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] パワープレイ(A): 任天堂と8ビット・ビデオゲーム […]