こんにちは、Yatzです!

特に興味深かったのが、原液ビジネスという少し特殊な構造と、それがもたらす圧倒的な競争優位です。ただの“砂糖水”と見くびるなかれ――実は100年以上もこの構造が維持され、ほぼ新規参入がないという、驚異的な業界なのです。

「君は砂糖水を売って一生を終えたいのか?」

スティーブ・ジョブズがペプシコーラからスカリー氏を引き抜く際に放った名言ですが、逆に言えば「砂糖水でも構造さえあれば世界を制せる」とも言えます。

なぜ原液メーカーは儲かるのか?コーラ業界の知られざる構造的優位

清涼飲料業界では、コカ・コーラとペプシを中心とした“原液メーカー”が業界全体の中で最も高い利益率を誇っています。彼らのビジネスモデルは、「原液メーカー」「ボトラー(瓶詰業者)」「販売チャネル(小売・自販機など)」という三層構造で成り立っており、原液メーカーはその頂点に位置づけられます。

このビジネスの核心は、原液メーカーが「原液」をボトラーに販売し、その後の製造、物流、販売にかかる大部分のコストをボトラー側に担わせている点にあります。自らは広告・ブランド構築・新製品開発・流通設計に集中することで、非常に効率的かつ収益性の高いビジネスを展開しているのです。

特に注目すべきは1986年当時のコスト構成です。

- 売上原価は27%、販売・配送費はわずか2%

- 広告宣伝費は42%と非常に高いが、これはブランド構築のための投資

- 税引前利益率は18%と、製造業としては極めて高水準

また、市場全体の成長も利益の拡大を後押ししています。特にアメリカ国内では、清涼飲料の1人当たり年間消費量が以下のように急増しています。

- 1899年:0.6ガロン

- 1970年:22.7ガロン

- 1980年:34.5ガロン

- 1990年:47.4ガロン

このような市場拡大に伴い、上位2社(コカ・コーラとペプシ)は1980年から1990年にかけて合計シェアを63.7%から72.4%へと伸ばしています。

さらに、新規参入の難しさも業界構造を支えています。莫大な広告投資と流通設備、自販機やディスペンサーなどの“物理的な販路の支配”が前提となるため、簡単には新規ブランドが入り込めません。実際、TOP5の顔ぶれは100年以上変わっていないという驚くべき事実もあります。

競争優位を生む「原液ビジネス」の仕組み

高利益を支えるシンプルな構造と強固なブランド

原液ビジネスの真髄は「軽資産・高収益」モデルにあります。コカ・コーラ社は自社で製造・流通を行わず、原液をボトラーに供給することで、広告やブランディングに集中することができます。販売数は増えても設備投資は必要最小限。リスクは低く、利益率は非常に高い。

実際に数字を見ると、その強さが浮き彫りになります。売上原価は27%、広告費に42%を費やしていながらも、税後利益率は18%。製造業としては異例の高収益です。価格設定の主導権を握りつつ、消費者との接点には投資を惜しまない。まさにビジネスモデルの理想形です。

ブル取締役

ブル取締役売るより“作るだけ”の方が儲かるって、奥が深いな。

このような構造は、100年以上にわたって業界の新陳代謝を拒み続けてきました。事実、上位5ブランドの顔ぶれは100年ほとんど変わっていません。それは“単なる飲み物”を超えたブランド力の証でもあります。

ボトラーとの関係性が築く市場支配力

原液メーカーがボトラーと構築した関係は、単なるBtoB取引ではありません。コカ・コーラ社は各地のボトラーとフランチャイズ契約を結び、他社ブランドを扱えない「排他性」を前提とした構造を築きました。これにより市場全体の支配権を維持しながら、競合他社の浸透をブロックする強固な流通網を形成しています。

加えて、製造・物流などのコスト負担をボトラー側に担わせることで、原液メーカーは自社資産を抱えずに世界中へ展開可能。ボトラーは地域に根ざしたオペレーションで市場に密着し、メーカーはブランドの“顔”をつくるという役割分担が理にかなっています。

この関係性は、単に効率的なビジネスモデルにとどまらず、ブランドの一貫性と消費者体験の均質化にも大きく寄与しています。「どこでも同じ味のコーラが飲める」という信頼感は、ボトラーシステムのたまものです。

…え、ボクたち、結構すごい役割なんですね…!

永遠のライバルとの戦い:競争軸と戦略の本質

ブランド・価格・流通チャネルのせめぎ合い

コカ・コーラとペプシ。この2社の競争は、単に「どっちが売れているか」では語れません。価格戦略、販売チャネル、広告、パッケージ…すべての要素が絡み合いながら、絶えず市場の主導権争いが繰り広げられています。

コカ・コーラは“王道”としての信頼感と歴史を武器に、「いつもの味、変わらぬ体験」を提供するブランド。一方でペプシは、若者向けに「今っぽさ」や「挑戦」を演出し、新鮮さで勝負してきました。

販売チャネルでも競争は激化。コカ・コーラは圧倒的な自販機網やチェーン展開で物理的接点を確保する一方、ペプシは映画・音楽・スポーツとのコラボで感情的接点を築く。価格では、キャンペーンを通じた“攻め”の値付けを得意とするペプシに対して、コカ・コーラは“定番価格”の安心感で対抗しています。

どっちも強くて…もう“好み”の問題っスね!

このように、単なる製品力ではなく、「選ばれる理由」の作り方に違いがあるのが、この二社の競争の本質です。

「打ち手」の背後にある目的は何か

競争が熾烈であるほど、その背後にある“打ち手”の意図は戦略的になります。たとえば、ペプシが1975年に仕掛けた“ペプシ・チャレンジ”は、その典型例です。ブランドを隠して行うブラインドテストで、「味」でコカ・コーラに勝てることを証明し、それをそのままCMにしたこのキャンペーンは、大きな話題を呼びました。

そもそもペプシもまた薬剤師による開発がルーツ。1898年、ノースカロライナの薬剤師キャレブ・ブラッドハムが消化不良薬として作った「Brad’s Drink」が始まり。後にペプシン(消化酵素)とコーラナッツから「ペプシコーラ」と命名されます。開発ストーリーまで“似ている”のは面白い偶然ですね。

冷戦時代の一手としては、1959年に社長ドナルド・ケンドールがソ連のフルシチョフ書記長にペプシを飲ませ、アメリカ製品として初めてソビエト政府と販売契約を締結したという逸話も印象的です。挑戦者としての精神は、ここにも表れています。

さらに、1963年にはベビーブーム世代を「ペプシ・ジェネレーション」と名付けたキャンペーンを展開。未来志向の若者たちに寄り添う姿勢は、コカ・コーラの「歴史と伝統」に対する鮮やかな対抗軸でした。

“若さ”に賭けるか、“歴史”で勝負か。両方あってこそ面白いっスね。

このように、どの施策も単なる宣伝ではなく、ブランドイメージの明確な差別化を図るための「意図」がしっかりと埋め込まれているのがわかります。

コーラ戦争の歴史

絶対王者時代 コカ・コーラによる市場創造と独占

1950年までにコカ・コーラが築いた市場創造の軌跡には、3つの大きな特徴があります。それは「ブランドイメージの巧みな構築」「革新的なボトリングシステム」「戦争を好機に変えた世界展開」です。

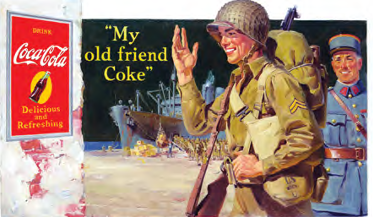

まず、ブランド戦略としては、1887年には既に今でもお馴染みのスペンサリアン体ロゴを商標登録。1931年からは陽気なサンタクロースを起用した広告キャンペーンが話題を呼び、冬の定番飲料としてのポジションを獲得しました。

スカート型瓶、正式には「コントゥアーボトル」も見逃せません。1915年、模造品対策として他社には真似できない形状の瓶を導入。その着想元は当時流行していた「ホッブル・スカート」。腰がくびれ、裾が細くなった独特なシルエットは、まさにボトルの形そのもの。暗闇で触ってもコーラだとわかる、というグッドデザインは、ブランド体験を視覚だけでなく触覚にまで広げました。

次に、原液をボトラーに供給し各地で瓶詰めさせるビジネスモデル。これによって迅速な拡張が可能となり、「どこでも同じ味」という信頼が築かれました。

そして第二次世界大戦中、「兵士がどこにいても5セントでコーラを飲めるように」というウッドラフ社長の号令のもと、戦地に60以上の工場を建設。軍人の士気を支える“祖国の味”として浸透したこの戦略が、戦後の世界的普及に直結します。

† 出典元:125 years of sharing happiness|The Coca Cola Company

戦場にサンタは来ないが、コークは来る。だから記憶に残るんだ。

冷たい飲料を求めていた工場労働者に対して、直接冷えたボトルで提供する自販機の展開や、小売店舗での即時提供など「体験価値」に力を入れたことはほんの一例です。コカ・コーラは単なる清涼飲料水ではなく、人々の記憶と感情を刺激する“文化”として、グローバル市場に定着していったのです。

この時代のコカ・コーラは、単に市場のトップにいるだけでなく、社会や文化との接点においても“象徴”のような存在だったと言えます。

静かなる反攻:ペプシの台頭と拡張戦略

コカ・コーラの独走状態に風穴を開けようとしたのが、ペプシの“静かなる反攻”です。1950年代から徐々に拡販体制を整え、特に1960年代以降は革新的なマーケティング戦略で存在感を高めていきます。

その第一歩が「ペプシ・ジェネレーション」。1963年、ベビーブーマー世代の若者をターゲットに、過去の価値観にとらわれず未来を切り開く象徴としてペプシを位置づけました。このメッセージは、変化を好む層の心をつかみ、ブランドイメージを一新することに成功します。

さらに1959年には、冷戦下の米ソ関係という文脈のなかで、当時の社長ケンドールがソ連のフルシチョフ書記長にペプシを飲ませ、アメリカ製品として初めて販売契約を結びました。この外交的なマーケティング戦略は、ブランドとしての「挑戦者」イメージを決定づけました。

このように、ペプシは静かに、しかし確実に“王者”に近づく道を切り開いていったのです。

静かな逆襲ってのは、じわじわ効いてくるものですね。

挑戦と応戦:チャレンジキャンペーン以降の攻防

1975年にペプシが仕掛けた「ペプシ・チャレンジ」は、ブランド戦略における転機でした。味覚調査の中で、消費者にブランド名を隠してペプシとコカ・コーラを飲み比べさせるという内容で、実際にペプシを「美味しい」と選ぶ人が多かったという調査結果がメディアを通じて拡散され、ペプシの“挑戦者”イメージを定着させました。

この結果を受けて、コカ・コーラ社も黙ってはいませんでした。1985年、ついに「New Coke」という新たな味の商品を投入。これは味の改善を狙ったものの、既存のコーラファンから大きな反発を招き、数か月後には“クラシック・コーラ”が復活するという異例の展開となりました。

ペプシの価値を高めるには、コカ・コーラのライバル認定という力を借りるのが一番というわけだ。それにしても、王者さんも焦ったみたいだな。

この一連の流れは、ただの“味の勝負”ではなく、ブランドの持つ“記憶”や“感情”に触れる重要な局面であったことを示しています。人は、ただ味が好きというだけで選んでいるわけではない。ブランド体験全体を含めた「記憶の味」によって選択しているのだと気づかされたのです。

この“チャレンジと応戦”を経て、コーラ戦争は単なる市場シェアの奪い合いではなく、「どちらが人々の心に残り続けるか」の勝負へと深化していきます。

「勝者」は誰か?視点を変えた評価

シェア・収益・ブランド力の視点から見る勝敗

「結局どっちが上?」と聞かれると、その答えはそう簡単ではありません。販売シェアでいえば国や地域によって差があり、コカ・コーラが強い地域もあれば、ペプシが食い込んでいる市場も存在します。しかし、企業収益・ブランド価値・世界的な認知度という3つの観点で見れば、やはりコカ・コーラが“王者”と言って差し支えないでしょう。

ただし、ここで忘れてはならないのが「ライバルがいるからこその成長」という構造です。ペプシはチャレンジャーとして、常に市場に新しい風を吹き込みました。そして、コカ・コーラはその風を受けてさらに高みを目指しました。どちらが上か下か、というより、互いが互いを育ててきた関係なのです。

僕はペプシだと思うな。

まぁ、ベタではありますが、勝者はどちらかじゃなく、”共に”ですね。

戦い続けること自体が勝利の証

このライバル関係を象徴する名言があります。ペプシの元CEO、ロジャー・エンリコ氏の言葉です。

「この流血なき戦争は終わりなき戦いです。コカ・コーラの存在なしには、ペプシ社は業界随一の大手企業として活躍することはなかったでしょう。コカ・コーラ社が成功を収めれば収めるほど、当社も機敏に活動しなければなりません。もしコカ・コーラ社が存在しなかったら、私たちは誰かが同じような競争相手を創り上げてくれるよう祈るでしょう。そして、逆に、きっとコーク側も、コカ・コーラ社の現在の成功に何よりも貢献したのはペプシ社だと言うはずです。」

(† 出典:ロジャー・エンリコ著『The Other Guy Blinked』)

その後両社は、まるでプロレスでのお約束(予定調和)の掛け合いをしているかのように攻防戦を繰り広げ、最終的には市場全体を拡大していくという構造を作り上げました。この“ライバル関係”そのものが、二社にとって最大の資産とも言えるかもしれません。

ちなみに、個人的な好みで言うと味はペプシ派です。ただ、不思議なことに自然と選んでしまうのはコカ・コーラ。昔懐かしいCMや、冬に飲むときのあの“王道感”が、無意識のうちに心を動かしているのかもしれません。

やっぱりボクはペプシだなぁ。

この戦いに終わりはありません。でも、だからこそ面白い。そして、その“戦い続ける姿”こそが、ブランドとしての真の価値なのではないでしょうか。

コメント