こんにちは、Yatzです!

街で見るようになったTマークの車。そう、テスラです。

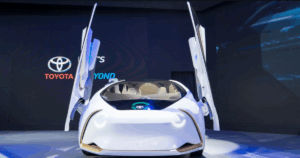

「クルマ業界のiPhone」とも称されるテスラ。イーロン・マスク率いるこの企業は、従来の自動車産業の常識を大きく覆し、サプライチェーンから販売方法さらにはユーザーとの関係性に至るまで、すべてのフレームを再構築しています。今回はそのテスラを取り巻くエコシステムの変化や同社の強み・リスク、そして常時進化するソフトウェアがもたらす影響について、自分なりの視点でまとめてみました。

ケースの要約

テスラは2003年に創業し、2013年第1四半期に初の黒字化を達成しました。売上高は5億6,000万ドル、純利益は1,100万ドルを超え、米国における電気自動車(EV)販売で日産やGMを上回る成果を見せました。「モデルS」はBMW「7シリーズ」とアウディ「A8」の合計販売台数を超え、販売目標も当初の2万台から2万1,000台へと上方修正されています。

その結果、3ヶ月間で株価が3倍近くに上昇。EVとしての性能においても、「モデルS」は走行距離、加速性能、デザインすべてにおいて高評価を獲得し、『カー・オブ・ザ・イヤー』および『コンシューマー・レポート』誌の過去最高評価を受けました。特筆すべきは、リチウムイオンバッテリーの大量活用とパナソニックとの協業。18650型バッテリーを7,000本以上使用することでコストを抑えつつ、最大85kWhの容量を実現。バッテリー単価はkWhあたり250〜300ドルと、競合と比較しても非常に競争力があります。

設計面では、車体下部にバッテリーを配置することで重心を下げ、操縦性と安全性を両立。また、車内スペースも広く確保されています。テスラは販売店を通さず、オンラインでの直販方式を採用しており、価格の透明性とサービスの一貫性も確保。

製造においては垂直統合を進めており、設計からパワートレインの製造、ソフトウェア開発までを自社内で完結。従来の分業体制を打破し、柔軟かつ迅速な開発サイクルを実現しています。さらに、納車後の車両にも無線によるソフトウェアアップデート(OTA)を実施し、常に進化し続けるクルマを実現。

一方で、リスクも存在。排出権クレジットなどの収益源は政策変更に左右されやすく、バッテリー原材料の価格変動や供給制約も脅威です。また、EV市場の競争激化により、価格競争や技術革新への対応が求められます。

テスラを取り巻くエコシステムの構造的変革

補完業者の顔ぶれとその意味

テスラの補完業者は、従来の自動車メーカーとは異なり、数が極端に少ないことが特徴です。内燃機関車では1,000社以上のサプライヤーが複雑な部品供給を担っていましたが、テスラは主要部品を自社製造し、外部からはパナソニックなど数社からバッテリーや一部部品を調達するのみです。

この構造のメリットは、車両設計の柔軟性とスピードです。日産「リーフ」でも補完業者が少ないことで開発が短縮されましたが、テスラはさらに極端な自社完結型の設計思想を採ることで、開発段階から全体最適を目指し、より高スペックな車両の迅速な市場投入を実現しています。

ネコマタ商事

ネコマタ商事関わるのがソフト屋ばかりなんて、クルマ業界とは思えません…!

さらに、従来の部品サプライヤーとは異なり、テスラの補完業者にはソフトウェアや通信、データ解析といったデジタル系企業も多く含まれ、製品の進化においてより中核的な役割を担っています。

自動車産業の常識を塗り替えるテスラの存在

既存の自動車業界では、設計から部品供給、製造、販売、整備まで、複数の企業による分業が一般的です。しかしテスラはこれを再定義し、設計・開発・製造・販売・保守の多くを自社で統合。オンライン直販モデルの採用により、ディーラーネットワークに依存せず、顧客接点も直接管理しています。

テスラは『分業』の常識を壊した。もはや製造業というより、IT企業のようだな。

こうした垂直統合とITプラットフォーム思考の導入により、テスラは単なるクルマづくりを超えた体験価値を提供しています。

テスラの強みとリスクから見る未来予測

革新性と垂直統合がもたらす優位性

テスラの最大の強みは、シリコンバレー流の「プロダクトとしてのEV」を構築できた点にあります。バッテリー、モーター、ソフトウェアといった主要要素をすべて自社で設計・統合し、デザイン段階から電気自動車専用に最適化しています。これにより、パフォーマンス、内装空間、安全性のすべてにおいて高次元のバランスを実現。

今でこそ電気自動車の標準になっていますが、当時としてはこの電池の場所は画期的でしたね。

また、OTAによる機能追加や不具合修正が可能な構造は、顧客満足度の継続的向上と運用コストの削減にもつながっています。整備が難しい地域でも、リモート対応が可能になることでユーザーの負担を軽減できます。

変化の激しい市場での脆弱性

ただしリスクもあります。まず、EV市場自体が政策やインフラ整備に大きく左右される未成熟な領域であること。そして、排出権取引による収益構造は、規制変更や競合のEV拡大により急激に影響を受ける可能性があります。

また、バッテリーの原材料価格の高騰や、製造能力の拡大による需給バランスの崩れもリスクとして考慮すべきです。競争が激化する中で、差別化の維持にはさらなる技術革新とブランド強化が求められます。

ソフトウェア・アップデートが生み出す革新の波

モバイル通信による常時進化の強み

テスラのもう一つの革新は、製品を「常に進化するもの」と位置づけたことです。OTA(Over-The-Air)アップデートにより、新機能の追加や不具合の修正がリモートで行われるため、納車後も車両は進化を続けます。

車が勝手に良くなるなんて…まるでスマホみたいっス!

この仕組みは、従来の「売って終わり」のビジネスモデルから、継続的に顧客とつながるリカーリングモデルへの移行を意味します。

リカーリングモデル(Recurring Model)

継続的・定期的に収益を得るビジネスモデルのこと。日本語では「継続課金モデル」「サブスクリプションモデル」と言われることもあります。

例)NetflixやSpotify、iphoneアプリやiCloudが挙げられます。

顧客体験と事業運営へのインパクト

アップデートを通じて得られる走行データや顧客の使用履歴は、将来的な自動運転技術や新サービス開発において大きな資産となります。フィードバックを製品に即時反映できるこのスピード感は、従来の自動車メーカーでは実現困難な領域です。

なるほどな。これが“売って終わり”じゃない、新時代のものづくりってやつか。

また、iPhoneのように外部開発者が関わるエコシステムの広がりも期待されており、ソフトウェアによる差別化が、今後さらに価値を生む可能性があります。

さいごに ハードからソフトへ、そして“つながり”へ

テスラは自動車産業のゲームチェンジャーであり、従来の常識を覆す存在ですね。

ただ、今回の授業でその内容がよりはっきりと分かりました。

以前だと、乗り心地やドライビングに楽しさを追求していた車ですが、移動手段と割り切ったわけです。

なら、移動中の楽しさは何もドライビングだけでなくゲームや映像といろいろあるじゃんということで、ソフト面に振り切った車というのがテスラなのかと感じました。

勿論、自動車としての乗り心地はある程度のレベルを担保している前提ですが。

完全自動運転になれば、本当に娯楽の時間になるわけで、テレビ会議だって出来るようになりますから金曜の午後にテレビ会議を集中させれば、金曜日の昼過ぎには移動開始でき、会議が終わったころには避暑地についているなんて未来もすぐそこに来ているわけですね。そうするとソフトを制した企業が車も制すという未来は想像できるわけで、走るiphoneのテスラが市場から支持されているのも納得です。

コメント