こんにちは、Yatzです!

Biz Reachに続いてリクルート社についてです。

圧倒的王者のリクルート。その成長戦略と積上げた土台について個人的な視点から整理してみたいと思います。特にリボンモデルやデータドリブン経営など、今後の自分のキャリアやビジネスのヒントにもなりそうな視点が多くありました。

ケースの要約

株式会社リクルートホールディングス(以下、リクルート)は、1960年に東京大学の学生だった江副浩正氏により創業され、もともとは大学向けの新聞広告事業からスタートしました。1962年には日本初の求人雑誌『企業への招待』を発刊し、新卒者と企業をつなぐという新たな就職インフラを構築。その後1970〜80年代にかけて、社会のニーズに応じた多角的展開を進め、中途採用、女性向け求人、パートタイム、さらには住宅、自動車、旅行、ブライダルといったライフイベント領域へも進出しました。

1987年時点では、従業員数6,200名、全国27支店を構え、売上高3,500億円という規模に成長。1990年代にはインターネットの登場に伴い、オンライン求人、ライフスタイル系メディアへの転換を推進し、2000年代にかけては人材メディア、広告、販促領域のコングロマリット企業としての地位を確立しました。

2010年代からは、日本市場の縮小とグローバル競争の激化を受けて、M&A戦略を本格化。2010年から2015年の間に、米国、欧州、アジアなどで10社以上のグローバル企業を買収し、年平均成長率(CAGR)は10.4%に到達。2016年3月期には売上高1兆5,880億円(約146億ドル)、時価総額は1兆9,800億円(182億ドル)に到達しました。

また、2014年には東京証券取引所に上場。グローバル展開に向けて65億ドルの投資資金を確保し、IPO当時23%だった海外売上比率を2020年までに50%へ引き上げるという明確な目標を掲げていました。2016年時点では、世界50カ国、200ブランド、従業員数3万1,000人(うち海外従業員は約4,000人)と、名実ともにグローバル企業としての地位を確立しています。

事業セグメントは主に3つに分かれており:

- 人材派遣事業:売上構成比56%、EBITDA比率25%

- 人材メディア事業:新卒、中途、派遣求人など

- 販促メディア事業:住宅、美容、飲食、旅行など、売上比22%、EBITDA比率46%

さらに、リクルートは以下の3方向から成長戦略を推進しています:

- 国内既存事業の深化と強化

- 海外M&Aによる規模とノウハウの獲得

- データ解析、機械学習、AIによる新規事業の創出

このようにして、リクルートは自らが築いたビジネスモデルを時代に合わせて否定・再構築し続けることで、成長と変革を実現してきました。

創業期から築かれた多角的展開力

創業当初から「雇用市場における情報流通の仕組みを整える」ビジネスモデルで、学生と企業、雇用者と求職者を繋ぐ仕組みを構築してきました。その後も、社会の変化に応じて対象領域を拡大し、現在の住宅、自動車、旅行、ブライダル、美容などの分野へと進出しました。

ネコマタ商事

ネコマタ商事えっ、美容サロンの予約まで!? いやぁ、すごいスピード感…

特筆すべきは、1990年代後半から2000年代にかけてのインターネット移行です。媒体ごとに雑誌とウェブを使い分け、ゼクシィのように両立した例もあれば、『じゃらん』のように完全移行した例もありました。

雑誌からデジタルへ:時代を捉えたメディア変革

1996年に新卒採用向けに「リクナビ」を立ち上げ、そこから一気にウェブ化が加速します。情報の無料化という業界構造の変化に対応し、従来の「広告販売」から「効果の販売」へと営業モデルも転換。成約ベースで価格を設定するという大胆な改革が印象的でした。

広告じゃなく成果を売る。この視点の転換がデジタル時代に乗り遅れない秘訣やね。

2000年以降はウェブ専用チームを作り、UX/UI改善、SEO、予約管理など、技術的なスキルを社内に取り込み、1000人超のエンジニアを抱える体制を構築。営業担当者もコンサルタントへと進化していきました。

顧客とともに成長する営業・技術体制

サロンボードやAirレジなど、現場の課題を起点としたプラットフォーム開発もユニークでした。エンジニアが営業に同行して現場観察し、プロトタイプを開発。営業チームは導入支援まで担い、顧客と一体となってサービスを作り上げる姿勢が強調されていました。

現場からの声が、サービスを育てるってことだな

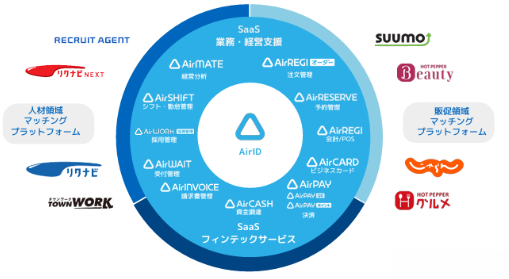

また、こうした取り組みが他業種にも転用されていき、Airシリーズは飲食、美容、宿泊など横断的に拡張されていきました。

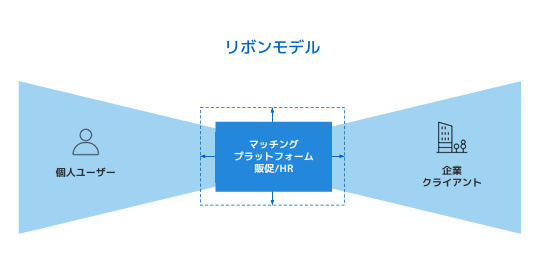

リボンモデルの意義とリクルートの本質

中小企業との接点を軸にした付加価値創出

リボンモデルとは、クライアント(多くは中小企業)とエンドユーザーを結ぶ「マッチング型プラットフォーム」です。情報掲載から予約、決済、顧客管理、販促まで、バリューチェーン全体をサービス化。特に中小企業が担う日本経済の構造的背景(法人の90%)を踏まえた上で、業務負担を軽減する仕組みが評価されています。

† 出典元:リクルートIR資料

参考)リクルートの新規事業アイデア創出がよく分かる書籍です。興味のある方は是非。

双方向プラットフォームが生むエコシステム

Airシリーズに代表されるように、1つの業務支援サービスの導入が他サービスへの展開を促し、顧客ロイヤルティが向上。たとえば、Airレジ導入企業の離脱率は他よりも顕著に低い傾向がありました。結果として、営業、技術、カスタマーサポートが連携する組織文化が、持続的な顧客価値創造を可能にしています。

† 出典元:リクルートIR資料

弱みの裏にある可能性と課題

一方で、縦割り構造によるID統一の困難さや、ROIの社内説得、グローバル展開での現地適応の難しさなど、組織課題も明らかに。とはいえ、それを乗り越えるための文化(プロトタイピング、PDCA、意思決定分散)も随所に存在しており、進化の糧とされていました。

データドリブン経営の未来構想

統合データベースが導くパーソナライズ戦略

2012年から始まったID共通化プロジェクトにより、リクルートは異なる事業の顧客データを統合。これにより、ユーザーごとの購買行動をもとに、最適なタイミングでの情報提供が可能になり、顧客体験の質が向上しました。

AI・機械学習による予測と意思決定の最適化

シリコンバレーに設立したAI研究所「RIT」では、Google出身のハレヴィ博士を中心に、社内の事業部と協働しながら、AIを活用した業務改善と新規事業創出が進行。DataRobotなどの外部ツールも導入し、精度の高い予測と効率的なモデル構築を推進していました。

実現へのカギとなる「組織横断」と「人材育成」

ID統合やデータ基盤整備には、縦割り組織間の壁を越えた連携と、データサイエンティストやエンジニアの現場配属が不可欠でした。これは、営業と開発が一体となって動いてきた文化の延長であり、学びの多い仕組みでした。

自身のキャリア観に与えた示唆

常に自己否定と変革を続けるリクルートの姿勢は、自分自身のキャリア設計にも応用したいと思いました。特に

さいごに 継承される経営哲学

今回のケースから、リクルートの強みは「情報を活用し、人と人、人とサービスを繋ぐ力」にあると感じました。そして、その根底には現場と顧客を起点としたサービス設計と、データを用いた最適化思考があります。

リアルな営業現場で得た知見と、ウェブ上の行動データを統合することで生まれる新たな価値は、他業界にも応用可能だと感じました。いわば「デジタルと現場の掛け算」が次の時代の武器になることを見据えていたのだと感じています。

また、現場での課題発見 → プロトタイプ開発 → テスト導入 → 改良 というサイクルが、企業におけるイノベーションの基本形。小さなアイデアでも現場から育てる視点をリクルートのような会社に丁寧にやられたらなかなか他のスタートアップにとってはしんどいですね。おごらない王者感を感じました。

ケースを読んで感じるのは、「変化を前提とした行動設計」は、VUCA時代のマネジメントで、リクルートについては、「社員経営者主義」や新規事業アイデアコンテスト「Ring」など起業家精神を醸成するような組織文化があることで有名ですが、その一端を垣間見た気がします。

ビズリーチのケースを読んだ後にリクルートの記事も読むとそれぞれの良さを改めて感じることになり参考になりました。

コメント