こんにちは、Yatzです!

今回はアステラス製薬のお話です。

創薬の難易度が年々高まる中、アステラス製薬は2013年にイノベーションマネジメント部(AIM)を立ち上げました。目的は、外部との連携を通じて新たな研究開発の道筋を切り開くこと。単なる外部資源の取り込みではなく、社内の研究体制そのものを活性化するという狙いがありました。

新人ペンタ

新人ペンタカマスの話、なんだかドキっとしました……650人の研究者が餌を食べないって、かなりリアルですね

アステラス製薬2016の要約

創薬の難易度が年々高まる中、アステラス製薬は2013年にイノベーションマネジメント部(AIM)を立ち上げました。目的は、外部との連携を通じて新たな研究開発の道筋を切り開くこと。単なる外部資源の取り込みではなく、社内の研究体制そのものを活性化するという狙いがありました。

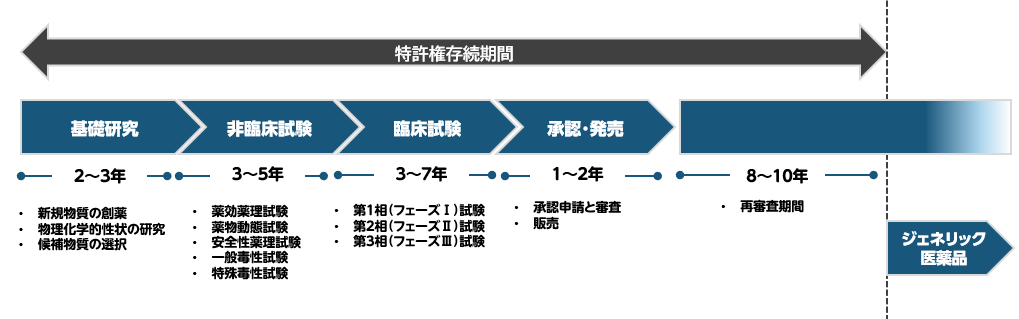

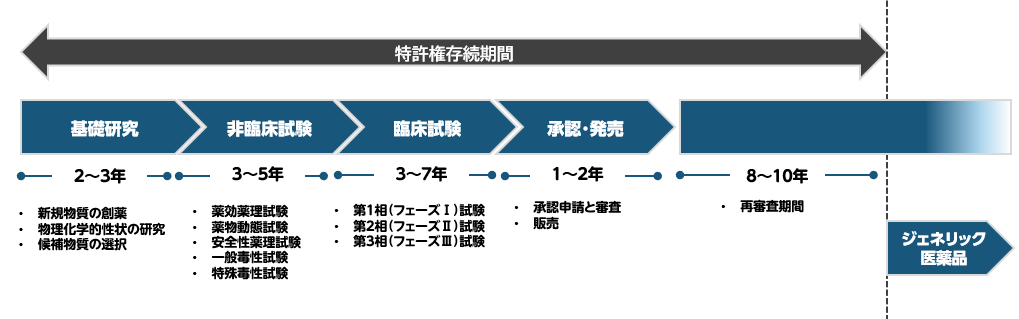

2000年代初頭、アステラス製薬は主力製品の特許切れによる業績の低迷、研究者たちが自前主義に固執し、外部との連携に消極的な姿勢を取っていたなど、内部の課題を抱えていました。また、世界的にも医薬品の開発難易度が上がり、FDAの承認数は横ばい、医療費抑制の動きも強まっていました。こうした状況を打開するために、外部との連携によるイノベーションの取り込みが必要とされていたのです。

AIMは、米国西海岸に拠点を置くベンチャーキャピタルAVMと連携しながら、前臨床段階の技術や新薬候補化合物を探索し、科学評価と提携交渉の専門チームによって案件の獲得から共同研究の管理までを一貫して担う組織です。発足当初は新規案件探索に集中できる体制でしたが、提携件数の増加とともに管理業務の負荷も増し、組織運営上の課題が顕在化していきました。

また、国内外の競合製薬企業も独自の外部連携施策を展開しており、イーライリリーのOIDDPやジョンソン&ジョンソンのJ-Labsなどが好例です。アステラスもこれらに学びつつ、独自のスキームを模索していきました。さらに、社内研究部門との連携や認知度の向上といった、内部との橋渡しも重要なテーマとなっていきます。

AIMが示したアステラス製薬の差別化戦略

バイオベンチャーとアカデミアのニーズに応える姿勢

アステラスは、バイオベンチャーやアカデミアとの提携を通じて前臨床段階の革新的技術を取り込みました。特に注目すべきは、バイオベンチャー側のスピード感やモチベーション。研究者たちが生活を懸けていることから、進捗が非常に速い点が特徴です。一方で、大学・研究機関との連携も強化し、早期段階での提携によって他社に先駆けた技術獲得を目指しました。

† 出典元:テキストブック製薬産業2012 (一部改変)

国内外の競合他社と異なる連携スタイル

イーライリリーやジョンソン&ジョンソンのように、独自のインキュベーションプログラムや接点拡大策を講じる企業がある中、アステラスのAIMはより実践的なアプローチを採用。AVM(企業ベンチャーキャピタル)との連携を活用しつつ、科学的評価と交渉の専門チームを構成し、提携後の管理までを含めた一貫体制を敷いた点が特徴でした。

成果を継続するためのAIMの進化

成長を支える組織構造と運用課題

2年半の間に少なくとも7件以上の外部提携を実現したAIMですが、成功の裏では業務負荷の増加と人材流動性の課題が浮き彫りに。メンバーが増える一方で、ネットワークの引き継ぎやミッションの共有が難しくなっていました。また、研究本部との関係が密になることで、意思決定のスピードが鈍化する場面も出てきました。

「ゼロから1」の先を見据えた業務バランスの再構築

安川CSTOからは「1を10、100にするためにどうするか」という問いが投げかけられました。初期のように新規案件探索に専念できる体制から、提携管理と探索のバランスを取る新たな体制構築が求められています。

え、えっと……ど、どうすればもっと提携先と上手くやれるんでしょう……

外部連携の未来とAIMの再設計

内部との協調を図る新たな体制とは

初期のAIMは、研究本部と一定の距離を保つことで独自性を担保していましたが、今後はむしろ両者の連携強化が鍵になりそうです。研究本部の理解と協力を得るためにも、AIM経験者が研究本部で活躍する循環型人材戦略が有効と考えられます。

AIMを中核とするイノベーション戦略の再定義

今後のAIMには、単なる提携機能ではなく、社内のイノベーションカルチャーを育てる役割も期待されます。KPIや評価制度の改革を通じて、研究者のマインドセットを変えていく必要があるでしょう。また、拠点の多様化や大学との連携強化を進めることで、より広範な外部知の取り込みが可能になります。

独自路線もいいが、連携の妙味が今後を左右するんだ。時に“内”に戻ることも、前進さ

さいごに

AIMの2年半の取り組みは、アステラス製薬の外部提携戦略の大きな一歩となりました。

しかし「ゼロから1」だけでは終われません。組織として継続的に価値を生み出すためには、内部の協力体制と外部ネットワークの深化が不可欠です。

今後の展開に注目しつつ、自社内での“餌を食べるカマス”をどう育てるかが問われていると感じました。

コメント