こんにちは、Yatzです!

老舗製鋼メーカーである神戸製鋼所(KOBELCO)は、鉄鋼を主軸としながらも多角化を進めてきた企業として知られています。その中でも機械事業部門は、圧縮機や産業用装置といった幅広い製品を抱え、独自の進化を遂げてきました。

ここでは、KOBELCOの機械事業部門に焦点をあてその多角化の歩み、技術や組織の特性、さらには今後のあり方について整理・考察していきたいと思います。

KOBELCO2017の要約

神戸製鋼所(KOBELCO)の機械事業部門は創業初期の圧縮機開発に端を発し、100年近い歴史の中で着実にその領域を拡大してきました。現在では、圧縮機、産業機械、IP(等方圧加圧)装置といった多様な製品ラインを持ち、年間約300台の装置を出荷しながら、売上高約1,400億円(2016年)を記録する事業規模へと成長しています。

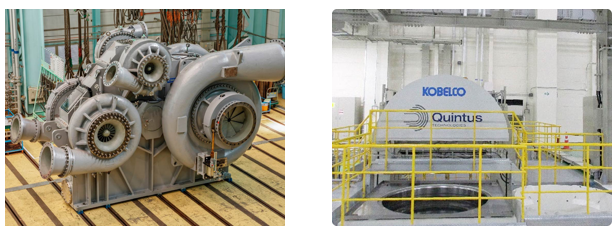

機械事業の特徴は、圧縮機・産業機械・IP装置それぞれが異なる製品ドメインと収益構造を持ちつつも、いずれも高い内製比率と技術力を背景に、グローバル展開を果たしている点にあります。たとえば、圧縮機においては、モーター出力30〜40MW以上の大型機分野に挑戦すべく、約80億円の設備投資を実施。また、IP装置では米国Quintas社を約130億円で買収し、世界シェア過半数を掌握するなど、成長市場の獲得にも積極的です。

左が圧縮機、右がIP装置 † 出典元:KOBELCOホームページ

こうした成果の一方で、組織運営にはいくつかの課題が浮き彫りになっています。まず、製品ごとの事業部門が縦割りで運営されており、製品間連携や人材の流動性が乏しい点。また、事業部門と本社の研究開発部門との関係性も希薄であり、2000年以降、新たに自社主導で事業化された製品はほとんどない状況です。

さらに意思決定プロセスにも改善の余地があります。製品開発や事業買収の起案には厳しい採算基準が設けられており、2,000万円以上の投資案件には投資回収計画が必須とされ、営業部門からの推薦がなければ前に進めない仕組みになっています。このような制度設計は、ボトムアップによる創造的提案を封じてしまう側面も持ちます。

また、2017年には品質検査不正が明るみに出て、アルミ・銅製品の不正出荷先は525社、影響製品は数万点規模に及ぶという深刻な事態となりました。この事件により、KOBELCOブランドへの信頼が損なわれ、機械事業部門にも取引先からの問い合わせや風評被害が波及しました。

こうした状況下、山木事業部門長は、再生エネルギー分野での成長可能性や、事業間連携による「横串戦略」に活路を見出そうとしています。機械事業単独での競争力に限界がある中、KOBELCO全体の強みを生かした新たな戦略的ポジショニングが求められているのです。

1. KOBELCO機械事業の多角化戦略──歴史と構造の俯瞰

老舗製鋼企業から派生した機械事業の源流

KOBELCOの機械事業の起源は、1914年に納入された国産初の空気圧縮機に遡ります。当時、同社は総合商社・鈴木商店の支援を受け、魚雷発射用の圧縮機を海軍に納入しここから機械事業の歩みが始まりました。戦後は1955年に鉄鋼と機械の2事業部体制を確立。日本の高度経済成長に合わせて、インフラ向け産業装置の供給に注力していきました。

この背景には、当時の日本における「鉄」という資源に対する国家戦略としての重みがあります。日本は鉄鉱石をほぼ100%輸入に依存しており、現在においても輸入大国として中国に次ぐ地位を維持しています。鉄鉱石の最大産出国はオーストラリア、ブラジル、中国であり、輸出国としてはブラジルとオーストラリアが二強を形成。

では、なぜ日本は鉄鉱石のような戦略物資をあえて輸入に頼る道を選んだのでしょうか。

それは明治期における「殖産興業(しょくさんこうぎょう)」政策と深く結びついています。これは、機械工業の育成、鉄道インフラ整備、資本主義の導入を通じて、国力を高めようとする国家主導の近代化戦略でした。加えて、当時の日本では農村から都市部に流れ込んだ労働力が過剰となり、むしろ“人間を輸出する”時代であったため、国内で大量の労働者を吸収できる鉄鋼業の育成は、経済的にも社会的にも合理的な選択肢だったのです。

その結果、日本は鉄鉱石を輸入しつつも、国内で付加価値をつけて製品化する“加工立国”としての産業構造を築き上げました。KOBELCOもその中で、鉄鋼と機械を軸とする重厚長大産業の一翼を担ってきたと言えるでしょう。

圧縮機・産業機械・IP装置──製品ラインナップの広がり

現代の機械事業は、「圧縮機」「産業機械」「IP装置」の3本柱から構成されており、それぞれが異なる市場・顧客に対応しています。

圧縮機分野では、創業以来の非汎用圧縮機が中核を担い、最近ではモーター出力30〜40MW級という超大型分野への進出に向けて約80億円の設備投資を行っています。産業機械においては、石油化学向けの樹脂機械(世界で3社のみが扱う)や、ゴム業界向けのタイヤ機械などが主力。さらにIP装置では、約130億円で米Quintas社を買収し、3Dプリンタの後処理や食品加工といった新分野への応用にも意欲を見せています。

重工メーカーや鉄鋼専業とは異なる多角化のポジショニング

このように製品領域が広がっていることもあり、KOBELCOの事業構造は、鉄鋼に特化した専業メーカーとは一線を画しています。例えば、新日鉄住金やJFEのような企業が業界再編に動く中、KOBELCOは溶接、建機、電力、エンジニアリングといった非鉄鋼系事業の比率が高く、「重工メーカーに近い」多角化形態を持っています。

この多角化は、景気変動の中でも安定性を保つための有効な戦略である一方、業界内での統合・提携の議論から距離を取らざるを得ないという面もあります。実際、新日鉄と住友金属の統合時には、KOBELCOは提携関係にありながらも蚊帳の外に置かれ、事業の独自性が結果として孤立を招いたという見方もできます。

KOBELCOの機械事業部門は、こうした企業全体の多角化戦略の中核であり、製品の幅・技術力・市場多様性という点で他社にはない強みを有しています。

2. 多角化の強みと限界──技術、組織、人材のリアル

「神業」と評される加工技術と、鉄を動かす現場の誇り

KOBELCOの機械事業部門は、創業時の圧縮機に始まり、「鉄を動かす」産業装置を長年にわたり提供してきました。とりわけ、微細加工されたスクリュー部品や大型圧力容器など、高精度を求められる製品群において、いわば“職人芸”とも呼ぶべき技術力を有しています。とりわけ鉄の高い溶解温度(約1500度)に耐えうる部材設計・加工においては、銅(約900度)に比べて優位性のある素材特性を最大限に活かしてきました。

設計・加工・品質管理まで一貫して担うことで、高い内製率と顧客信頼を確保してきたという点は、競合との差別化要因のひとつです。

30年間変わらなかった構造と、変化を迫る外部環境

ただし、この技術的な優位性の裏には、いわば“油断”も存在していたのかもしれません。機械事業部門では「作れば売れる」という長年の前提に基づき、顧客ニーズや社会環境の変化を積極的にキャッチアップしてこなかった側面があります。その結果、30年前から基本構造が変わっていないと指摘されるほど、業務慣行が固定化していたのです。

しかし近年、グローバル競争の激化、特に中国メーカーの台頭や市場価格の下落など、従来のやり方では利益が確保できなくなってきたのが実情です。こうした外部環境の変化に直面する中で、KOBELCOとしても“今まで通りでは儲からない”ことをようやく認識し、事業構造の再編に本腰を入れ始めました。

組織の硬直化と属人性──変革を阻む構造の限界

この変革を妨げている最大の要因のひとつが、意思決定の硬直化と属人化した業務体制です。製品開発には2,000万円以上の投資判断を求められ、その際には営業部門からの市場性・回収見込みの裏付けが必須。この“お墨付き”がなければ、どれほど技術的に優れていても前に進まないという構造が、結果的にイノベーションの芽を摘んできた側面があります。

また、現場では製品別に組織が分断され、横の連携が乏しいため、業務は属人化しやすく、人材流動性の欠如や評価の難しさといった副作用も顕在化しています。

企画提案部門への転換──“図面が描ける人”が動くとき

現在、KOBELCOの機械事業部門は、大きな組織転換の途上にあります。キーワードは「解体と再構築」です。

従来の製品別・機能別の枠組みを解体し、企画・提案部門として生まれ変わろうとしているのです。

この構想の核心には、設計ができる人材こそがフロントに立つべきという問題意識があります。顧客との接点において、ニーズを最も深く理解し、仕様への落とし込みが可能な「図面が描ける人間」が、自ら考え、提案し、動く組織に変える。そのために、製品間の“壁”を取り払い、コベルコ全体の規格提案部門とも接続する仕組みの構築が進められているのです。

つまり、これまでの「作ってから売る」から、「企画してから設計する」へ。BtoB製造業にとっての構造的転換に、KOBELCOの機械事業部門はいま、真正面から取り組みつつあります。

3. これからの機械事業に求められる視点──新たな成長のために

“横串戦略”による部門連携と価値創出

KOBELCOの多角化は、単なる事業ポートフォリオの広がりではなく、「各部門の強みをどう有機的につなぎ合わせるか」が問われるフェーズに入っています。たとえば、鉄鋼部門が掲げる輸送機器の軽量化というテーマに対し、アルミ・銅事業部門、溶接事業部門、機械事業部門が連携すれば、材料・加工・装置を一体で提供できるソリューションが実現します。

従来の“縦割り製品開発”では実現し得なかった価値であり、今後のKOBELCOにとっては、部門横断で顧客価値を最大化する「横串戦略」が不可欠となるでしょう。

“使われ方”を知ることから始まる本当のイノベーション

機械事業部門の成長戦略において、もう一つの重要な視点は、「自社製品がどこで、誰に、どのように使われているか」を正確に把握する姿勢です。

これは、単なる営業データや納品実績ではなく、顧客の現場まで踏み込んだ“使用実態”の把握を意味します。たとえば、MRI装置のような医療機器においては、機器の常時モニタリングによる予防保全が当たり前の世界です。こうした高稼働・高信頼性が求められる領域では、製品が「壊れたら修理」ではなく、「壊れる前に手を打つ」ことが、ブランド価値や顧客継続に直結しています。

KOBELCOの機械事業においても、IoTやセンシング技術を用いて、リアルタイムで稼働状況を把握する仕組みの構築は急務です。これは単に「壊れたら直す」から、「使われ方に応じて最適なメンテナンスを提案する」へと、ビジネスモデルそのものを変える挑戦でもあります。

この点では、熊本の再春館製薬所が展開する「ドモホルンリンクル」のパーソナルマーケティング戦略が参考になります。同社は顧客一人ひとりの使用履歴・肌状態・通話記録を徹底的に管理し、最適な提案を繰り返すことで、ロイヤルティと収益性を高めています。KOBELCOにとっても、「装置」という無機物を扱うからこそ、その先の“使い手”の情報をどれだけ吸い上げられるかが競争力のカギとなるでしょう。

インダストリー5.0時代への適応──技術と人の共創

今後、KOBELCOが進むべき方向性は、従来のインダストリー4.0(効率化・自動化)を超えて、人間中心・社会共生を志向する「インダストリー5.0」の思想に立脚した事業運営です。そこでは、顧客に“作ったモノを届ける”だけでなく、“顧客の目的に対して、何を提供すべきか”という価値本位の視点が求められます。

この変革を牽引するのは、機械事業部門が持つ設計力と技術理解力です。設計ができる人材こそがフロントに立ち、顧客と直接対話し、最適な仕様をその場で提案できる組織へ。これまで閉鎖的だった事業部門を企画提案型の“開かれた”部門へと進化させる。そのためには、社内の垣根を越えて規格提案部門との連携を強化し、技術と顧客接点を結び直す必要があります。

また、このような変革には、これまでの決裁プロセスの見直しも不可欠です。採算重視ゆえに失われていた自由なアイデアとスピード感を取り戻すため、「意思決定の構造改革」が伴わなければなりません。

さいごに “過去の強み”を問い直し、“次の旗”を立てるとき

神戸製鋼所の機械事業部門は、長年にわたって培ってきた高い技術力と現場力を武器に、堅実な成長を遂げてきました。しかしながら、「作れば売れる」という成功体験が、変化を阻む要因にもなっていたことは否めません。

鉄をつくり、鉄を動かすという基幹産業のど真ん中に身を置きながら、時代はすでに“素材”から“ソリューション”へ、そして“プロダクト”から“プロセスと価値の共創”へと重心を移しつつあります。

いやぁ、このケースみて変に気にしちゃいました。

いま、自分の組織が「強み」と信じているものは、本当に未来に通用するのか?

変わりゆく社会で、“次の旗”をどこに立てるのか?

と。。

とにかく、変化の兆しはすでに現場に出ていますね。

部門を越えた連携が始まるし、価値づくりの主導権が、現場に戻りつつあります。

KOBELCOの機械事業部門の挑戦は、単なる事業再編ではなく、「組織のあり方」と「働く人の姿勢」を問い直す、もう一つの産業改革とも言えるのではないでしょうか。

このケースではそんなことを感じました。

コメント