フォード・ピント 製品の安全管理

こんにちは、Yatzです!

「あなたの命は、いくらで計算されていると思いますか?」

1970年代のアメリカで発売されたコンパクトカー「フォード・ピント」。その車は、衝突時に燃料タンクが破裂しやすいという致命的な欠陥を抱えながら、市場に送り出されました。企業の安全対策の選択肢はありました。にもかかわらず、フォード社は「修理費用と賠償額を比べて」対応を見送りました。

この判断は、果たして合理的だったのか。それとも、企業倫理の欠如だったのか。

本記事では、フォード・ピント事件を題材に、「製品の安全管理」と「経営判断のあり方」、そして「企業倫理」とは何かを考察していきます。数字で人の命を計ることが、本当に許されるのでしょうか?

フォードについて

† 出典元:Wikipedia(左 ピント 右 フォード本社)

フォード(Ford Motor Company)は、アメリカ・ミシガン州に本社を置く自動車メーカーで、1903年にヘンリー・フォードによって設立されました。世界初の大量生産方式(ベルトコンベアによるライン生産)を導入し、自動車を庶民にも手の届く製品にしたことで、自動車業界と労働の形を変えた先駆的企業です。

1970年代は、ゼネラル・モーターズ(GM)に次いで世界第2位の規模で、「Fシリーズ(ピックアップトラック)」「マスタング」などの人気車種を持ちアメリカの車文化をリードしていました。

1970年代のアメリカ社会とフォード

1970年代のアメリカは、自動車産業が依然として経済の中心にありながらも大きな転換点を迎えていました。

第一の要因は、1973年の第一次オイルショックに象徴されるようなエネルギー危機で、大型で燃費の悪いアメリカ車に対する需要が低下し、代わって日本やヨーロッパの燃費効率の良い小型車が人気を集めるようになりました。

また、環境問題への意識の高まりや安全基準の整備が始まりつつあり、これまで自由に製品を開発してきた自動車メーカーにも規制の波が押し寄せていました。

フォードはこのような時代の変化に対応すべく、小型車市場への迅速な参入を目指していたのです。

加えて、当時のアメリカでは企業の成長を支えるために「規模の経済」や「株主利益の最大化」が強く求められ、製品開発においてもコストやスピードが最重視される傾向がありました。こうした経営環境の中で、フォードは競争力強化のために「低コスト・短期間」での商品開発に挑戦していました。

フォードの現在

2020年代におけるフォードは、伝統的な自動車メーカーから脱皮し、次世代モビリティ企業への進化を遂げようとしています。近年では、電気自動車(EV)や自動運転技術の開発に注力しており、ピックアップトラック型EV「F-150ライトニング」やEVブランド「マスタング・マッハE」などが市場で注目を集めています。

また、サステナビリティへの取り組みやカーボンニュートラルを目指した製造体制の整備など、環境対応型の経営戦略を積極的に展開しています。さらに、ソフトウェアアップデートによる車両機能の改善や、データドリブンな車両開発も進めており、テスラなどの新興勢力と競り合う形で、自動車産業の変革期をリードしようとしています。

こうした改革の根底には、過去の教訓――特に、ピント事件のような信頼喪失を二度と繰り返さないという企業倫理の意識が根付いているとも言えるでしょう

ケース要約

1970年代初頭、アメリカの大手自動車メーカーであるフォード社は小型車市場への早急な参入を目指し「フォード・ピント(Ford Pinto)」の開発を急ぎました。1971年に発売されたピントは、設計期間が極端に短縮され、安全性の検証が不十分なまま量産が開始されることになります。結果、特に後部からの衝突時にガソリンタンクが破裂し、乗員が火災に巻き込まれるという致命的な構造的欠陥を抱えることになりました。

1973年以降、実際にこの欠陥が原因とされる死亡事故や重傷事故が複数発生し、消費者保護団体やメディアの注目を集めます。特に1977年、センター・フォー・オート・セーフティがフォードの内部文書を暴露し、社会的非難が一気に高まります。その文書には、社内で行われた費用便益分析(cost-benefit analysis)の詳細が記されており、人命や重傷の被害に金銭的価値を割り当て、それと部品改修費用(わずか1台あたり11ドル)を比較する形で、改修を見送る経営判断が正当化されていたことが明らかになったのです。

この判断は、「企業は株主の利益を最優先すべき」という当時の経営哲学に基づくものでしたが、倫理的観点や社会的責任の欠如が大きな批判を招きました。企業としての信用は失墜し、1978年には約150万台のピントがリコールされる事態に発展します。また、フォード社は刑事責任まで問われるなど、法的・道義的に深刻な打撃を受けました。

この事件を通じて明らかになったフォードの誤りは、経済合理性を過度に重視し、人命や製品の安全性といった倫理的価値を軽視した点にあります。単なる「利益とコストの計算」では測れない、社会的信用や消費者の信頼、倫理的責任といった無形資産を見落としたことが、企業にとって致命的なリスクとなったのです。

信用を回復するためには、経営トップが倫理と安全を最優先する明確な方針を打ち出し、組織文化として定着させることが不可欠です。具体的には、外部の専門家を交えた倫理委員会の設置、透明性ある情報開示、誠実な補償対応、従業員への倫理教育などを通じて、企業としての信頼を一つずつ取り戻す必要があります。

この事件は、企業倫理、製品安全、リスクマネジメントの分野において、今日に至るまで重大な教訓を与え続けています。

事件でのフォードの選択

フォードの経営判断の失敗

ピントの構造的欠陥により、後部衝突時にガソリンタンクが破損し火災が発生するリスクが明らかになっていたにもかかわらず、フォードは1台あたり11ドルの対策部品の導入を見送りました。

その根拠となったのが、1973年にNHTSAの基準案を受けて行った社内の費用便益分析です。焼死者180人分を20万ドル、重傷者180人を6.7万ドル、焼失車両2100台を1919ドルとし、総損害額を約5209万ドルと試算。一方、全車両を改修した場合の費用は1億3750万ドルと算出され、「補償のほうが安い」と結論づけられました。

この判断の問題点は、生命や安全を経済的価値に還元して扱った点に加え、ステークホルダーの視点や社会全体への影響を欠いた一面的な分析であったことにあります。また、設計責任者ではない部署による試算であったことも、現場の声や倫理観を無視した象徴といえるでしょう。

そもそも2,000ドルという厳しい価格制限を設定した時点で、社会的責任への配慮が後回しにされていたことは否めません。加えて、NHTSAの燃料保全基準301に対してフォードが一部のみを”自主的に適用”した背景には、将来その基準を満たさないことを理解しつつ、あたかも安全対策を講じているかのような印象を与える意図がありました。形式的な対応にとどまり、本質的な安全性への責任を果たす姿勢が欠如していたといえます。

経営判断の難しさ

とはいえ、当時の経営者の立場を全く理解できないわけではありません。法的な安全基準はまだ発展途上であり、事故発生率は全体から見れば5%未満とされていたため、「経済合理性を優先する」という判断も一定の説得力を持ち得ました。企業としての視点では、市場投入スピードや株主からの圧力も無視できない要素であり、倫理と利益のトレードオフに苦しむ構造が存在していたことも事実です。

企業経営とは、「利益」と「倫理」の両立が求められる極めて難しい営みです。

だからこそ、フォードの失敗は単なる一企業の過ちではなく、現代に生きる私たちへの重要な教訓として位置づけられるべきでしょう。

信用回復への道

ロードマップを考える

信頼を回復するためには、まずステークホルダーの視点に立ち返ることが重要です。「誰のために車を作るのか」を再定義し、顧客に対して安心と誠実さを届ける姿勢を取り戻さねばなりません。

その第一歩が、CEO自身による謝罪と説明責任の遂行です。透明性(Transparency)と説明責任(Accountability)を徹底し、信頼の土台を再構築する必要があります。加えて、安全性においては法的基準を超える独自の厳格な社内基準を設定し、「フォード車は最も安全」という認識を社会に浸透させていくべきです。

また、外部監査制度や第三者チェック機関の導入、倫理と安全性に関する社内教育の徹底、評価制度への安全性項目の追加など、内部統治の仕組みを抜本的に見直すことが求められます。

ここは、トヨタの品質問題時の対応が好例ですね。

† 出典元:電通報

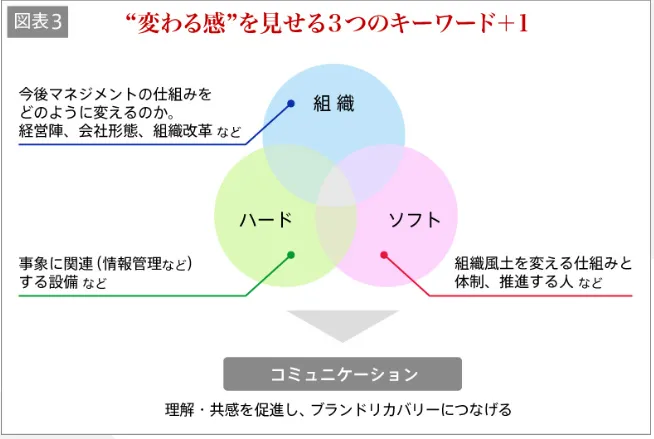

とにかく全てのステークホルダーに『変わる感(変わった感)』を示すことが大事です。(それを一貫して続ける)

実際の回復までの道のり

1973年、フォードは排ガス規制違反の情報をEPAに自発的に申し出たという事例があります。このような「正直な対応」は、信頼構築の出発点となります。これを一過性の行動に終わらせず、日常の企業活動において一貫性のある倫理的判断を積み重ねていくことが不可欠です。

さらに、NHTSAやFTCとの積極的な連携、業界全体への提案と協力を通じて、フォード自身が業界の安全文化をリードする存在へと転換することが、真の信用回復につながります。

また、同時に組織運営強化が長期視点ではものをいいます。モチベーション理論(シロタやハーズバーグ)を参考に、社員の公平感・達成感・連帯感を高める組織文化を築く必要があります。

特に、倫理的な判断ができる風土を育てるには、モチベーション3.0(ダニエル・ピンク)に基づく内発的動機づけ=「誇りを持てる仕事」を提供することが効果的です。

さいごに 数字に現れない価値との対話

フォード・ピント事件は、企業にとっての「正しさ」とは何かを深く問いかける出来事でした。数字の上では合理的に見える判断が、倫理や信頼といった目に見えない価値を損ねるとき、それは本当に“正しい”と言えるのでしょうか。

フォードは当時、法に違反していたわけではなく、事故の発生率も高かったわけではありません。しかし、だからといって人命より利益を優先する判断が社会に受け入れられるわけではなかったのです。

顧客や社会からの信頼は、法令順守だけでは守れないという事実を、私たちはこの事件から学ぶべきだと感じました。

現代においても、企業は複雑な利害の中で意思決定を迫られます。短期的な成果を求められる一方で、長期的な信頼を築くには、目に見えない価値にこそ丁寧に向き合う必要があります。

だからこそ今、過去の失敗に学び、「誰のために、何を提供するのか」という問いに真摯に向き合う姿勢が、あらゆる組織に求められているのではないでしょうか。

フォードの歩みを振り返ることは、単なる過去の失敗談を知ることではなく、未来の企業や私たち自身が、より良い意思決定をしていくための羅針盤を手に入れることでもありますね。

コメント