こんにちは、Yatzです!

ビジネススクールに通う社会人の皆さん、そしてこれから通おうと考えている方へ。

「成績評価ってどうなってるの?」って気になりますよね。今回は、NUCB(名古屋商科大学ビジネススクール)の成績評価について、実際に受講して感じた“現場のリアル”を共有します。

島 耕作

島 耕作「成績なんて結果がすべて…と思っていたが、現実はそう単純でもないようだ。」

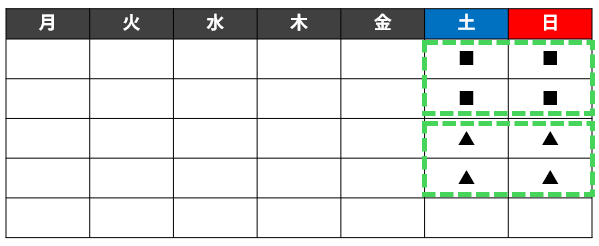

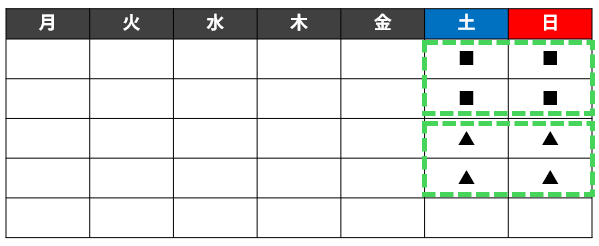

NUCBの授業スケジュールって?

まず基本情報ですが、NUCBの授業は1講義あたり4日間、2週にわたる「土日・土日」構成がベースです。

社会人にとっては平日仕事に影響しにくく、ありがたい反面、家族サービスとのバッティングや課題への対応で、結構タフなスケジュールです。

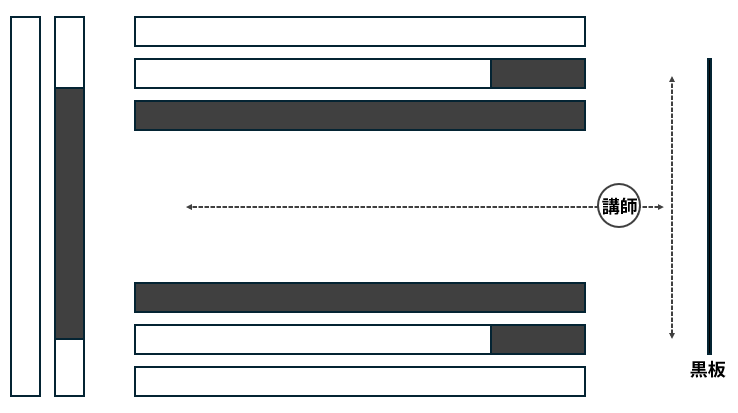

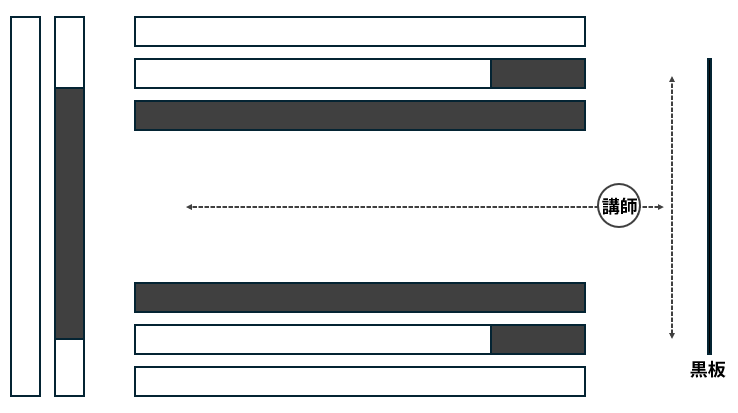

※緑で囲っているのが1講義のイメージとなります。

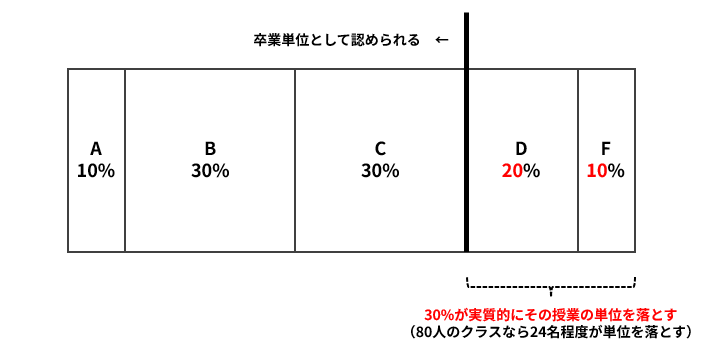

NUCBの成績評価 相対評価とは?その仕組みと疑問

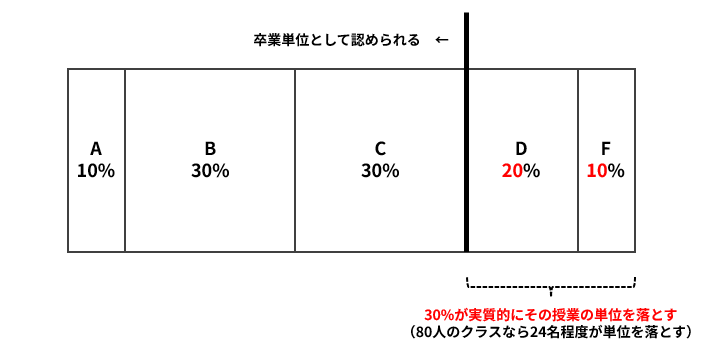

NUCBでは「相対評価」を採用しています。成績の分布イメージは以下のとおりです。

事前に公表された割合としては、

A:10% B:30% C:30% D:20% F:10% となっていました。(2024年3月末時点)

この中で、学位授与(卒業)の対象となるのがA~Cとなり、D、Fは単位としてカウントされない形となります。

つまり、どの授業においても、約30%の受講生が単位を落とすことになります。

なんだと!?努力しても落ちる前提って…そんな理不尽あるか!

じゃあ、「D評価って何?」って話なんですが、必修科目をきちんと受講し、最低限学んだかをチェックするためのものと考えて問題ないかと思います。とはいっても、必修科目だけでも一定の単位以上というのが卒業条件に設定されているので、ほとんどをC以上でクリアしないといけないのは確かですが。

相対評価のメリット・デメリットを考える

ここで一旦、相対評価基準について考えてみます。授業を受ける側としてどのようなメリット、デメリットがあるのかを考えてみたいと思います。

メリット

- 評価者(担当講師)の主観やばらつきが抑えられ、公平性・客観性が高まる。

- 競争意識が高まり、受講生へのインセンティブ機能が働きやすい。

- 他者との比較により決まるため、分野(講義)ごとの自分の立ち位置や競争力を把握しやすい。

デメリット

- 集団のレベルによって評価が左右されるため、優秀な集団では評価が下がり、逆に低い集団では高評価になることもある。

- チーム内の協力意識が低下し、過度な競争や足の引っ張り合いが生じやすい。

- 個人の成長度合いが見えにくく、能力の伸びが正当に反映されにくく、モチベーション低下や不満につながる。

理論上はそうなんですが…

実態としては「講師の主観が大きく影響してるやん!」と思うことも多々ありました。

そもそも、実際の評価はどうされているの?

これは学校としての基準はあると思いますが、どのような基準があるのか、個々の講師の自由度はどの程度あるのかなど、正確には分かりません。

公表されている授業の例では下記となっていました。

| 評価項目 | 割合 |

|---|---|

| コールドコール | 20% |

| 授業内での発言 | 20% |

| 予習レポート | 15% |

| 最終レポート | 15% |

| 期末試験 | 30% |

| 合計 | 100% |

※授業によって評価項目や割合は異なります。

現実には最終レポートや期末試験を行う授業は半数以下で、「授業内での発言」と「予習レポート」のみで評価される授業が多数を占めている印象でした。

「質の高い発言」って、なんなの?

名古屋商科大学では下記が評価の基準としているとされています。

- 積極的な参加: 授業への積極的な参加が評価の中心であり、ただ出席するだけでは高評価は得られません。

- 質の高い発言が重要: 発言の回数よりも、内容の質や授業への貢献度が重視されます。

- 予習の徹底: 事前のケース読解と考察が不可欠であり、予習レポートの質が成績に直結します。

それは分かるんだよ。でもね。

「積極的な参加ってなんやねん!」「質の高い発言ってなんやねん!」「予習の徹底ってちゃんとしてるわボケッ!」

という気持ちになるんですよ。ここが明確になっていないから多くの生徒が納得できないわけです。

“質の高い発言”はどうやって定義されているのか…成績評価のブラックボックスだな。

不合理さ

恐らく多くの学生は以下のように考えていたと思います。

積極的な参加とは、要は『発言の回数』です。これは手を上げるだけではなく、『先生に当てられて始めてカウント』されるものです。まずここで明らかな偏り(不合理)が発生します。ただ、これはカウントできるのでまだ心情的には許容できます。

質の高い発言とは、『講師が期待している発言』または『講師が面白いなと思う発言』です。

講師は事前のストーリーに沿って授業を進めたいと考えており、この発言があると先に進められるなという回答例を用意しています。講師の顔色を伺いながら正解と思われる発言を探す作業が発生します。

レポートも同様です。結局、フィードバックが明確に得られないまま評価される(講師の判断)状況が発生します。

結局は、講師のさじ加減によって評価が変わるのが強烈に伝わってきます。なので、皆思うわけです。

「結局、会社と同じかよ。」

不合理な世界をどう乗り越えるのか

「それでも、前に進むしかない」。そう思わせてくれたのは、成績が良かった同期の姿勢でした。

①最前線に立つ(席取りは勝負)

講師も授業中は必死です。当初想定している授業の進行を守りつつ、授業の熱を高めるためにリズムよく当てる、回答を得る、黒板に書く、質問するを繰り返します。

それこそ、サイドバック並みの上下運動を繰り返すだけでなく、一人サイドチェンジも当たり前です。

そうすると誰にあてたかなんか分かってるようでわからない。必然的に、目線に入りやすい位置が当てられやすいということになります。

参考)色がついている部分が当てられやすい(所感)

『朝に並んでまで席を確保してもしょうがないわ。前列だと緊張するから後列でいいわ。』

この時点で確実にハンデを負うことになります。

なお、朝に並ぶことを学校側も好ましくないため、場所関係なく当てるように教師にも徹底するような雰囲気を学校側は出しますが、騙されてはいけません。人は簡単には変われないです。講師も同様です。

②講師と積極的に会話する

講義後に質問に行く、雑談する──そんな行動が結果に結びつくこともあるんです。講師も人間、顔を覚えている学生の発言は印象に残ります。

講師の立場からも自分の存在意義を示してくれる「質問に来てくれるという行為」は大歓迎なんです!

ということで、やはり講師とのコミュニケーションは重要だなぁと感じました。3日目くらいになると講師も生徒の顔と名前が一致しだすので、少しフレンドリーな形で指名もしたりします。

また、割と講義の後に飲みの機会が設定されることがあります。そこでも積極的にコミュニケーションを図ることも重要ですね。

人情に訴えろ!顔を売ってこそビジネスってもんよ!

③勉強会仲間を作る!

毎週定期的に課題が発生しますので、課題にあわせて仲間と一緒に勉強会を設定するのは極めて重要です。

勉強会が多角的な視点も入り有意義なのは間違いないですが、一番はメンタルの安定につながります。

仕事との両立でしんどいなかで、同じ境遇の仲間との会話は何よりの精神安定剤になります。

なにより不合理さを共有できるという点が大きいです。

仲間と語り合うことでリセットできる。協業意識は相対評価を乗り越える最強の武器でもあります。

④定義付けを行う

おわりに それでも学びの価値は大きい

NUCB曰く、「社会は不合理だ。それを知ることも学びの一環です」と言われました。たしかに一理ある。

でも、評価制度を設計する側こそ、不合理を見直す努力をしてほしいというのが本音です。

不合理さはすぐには解消されないので、入学を見送るか、入学している方であれば腐るか、それとも、どこもそんなものだと許容して頑張るかと、結局どこでも本人次第ですね。

とはいえ、卒業して振り返ると、成績どうこうよりも得た知識、人とのつながり、成長実感こそが一番の財産だったなと感じています。

理不尽に向き合う力。それが、真のビジネスパーソンを育てる。

コメント