Day3になると、だんだん講師のひととなりも分かり、どんな答えを言えば喜ぶのかなんて傾向も見えてきますね。

さて、Day3では3つの盛りだくさんでしたね。

外部環境の変化と競争優位性を考えるものとして、アップス社のケースとさとうファームのケース

経営者と戦略としてレゴ社のケース

を使用しての議論を行いました。製品を活用したことがあるとケース解いていても何か嬉しく思いますね。では始めたいと思います。

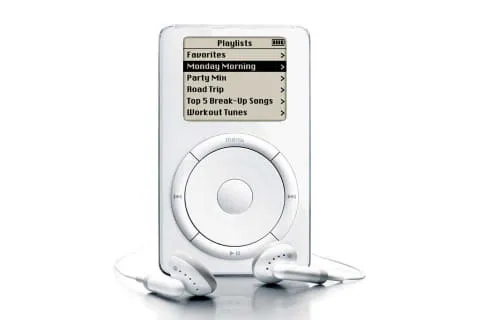

使用ケース:アップル社:iPodとiTunes

ナップスター、懐かしすぎる。だいぶお世話になったなぁ。P2P技術で、好きな曲だけをサクッとダウンロードできるのはありがたかったですよね。いきなりですが、このケースではナップスター社の失敗をもとに話が進みます。

ナップスター共同設立者ショーン・パーカー

2000年ごろの話ですが、車でドライブに行くときに何枚もお気に入りのCDを持参していましたが、CDかけるも結局聞きたい曲だけスキップして、アルバム全部聞かないなんてこともよくありました。まさにCD全盛期です。

さて、そんなころナップスターが登場するわけです。それまでレコード会社が強い支配力を持っていた中で、P2Pで“無料&欲しい曲だけ”というスタイルが登場し、業界構造に大きな変化が生まれ、そうでした。

お気に入りの曲だけを集めたアルバムを簡単に作れるって、通勤・通学のお供としても最高なわけです。CDを好みの曲までスキップしなくても、CDを何枚も持っていくことも必要ないわけです。インターネットさえあれば、すぐに音楽にアクセスできる。まさに革命的な仕組みでした。

夜中にダウンロードをセットして翌朝楽しみにして起きても、相手のPCが落ちててダウンロードできませんでした。なんてこともよくあるわけですよ。でも、それも含めて楽しかった時代です。

では、ケースのお題に入ります。

1. アップルはなぜ音楽業界を変えることに成功したのか?

ジョブズによる1年半に及ぶ粘り強い交渉もありますが、一番の違いは「敵対」ではなく「協調」路線を選んだことですね。レコード会社にとっても、収益の見込みがあれば耳を傾けてくれる。

特に、大手レーベルとの契約が1社でも取れれば、他のレーベルも無視できなくなって追随する。最初の一歩が取れたのはかなり大きかった。

でも、やっぱり一番はハードとソフトの設計が秀逸だった点だと思います。

iPod、正直カッコよかったですもん。

ライフスタイルのアイコンとして、“イケてる感”がティーンを中心に刺さったのは納得。

1曲99セントで購入できて、プレイリストで自分用にカスタマイズも簡単。

「そりゃ売れるわ」って感じです。結果として、それがレーベル側を動かしたんですよね。

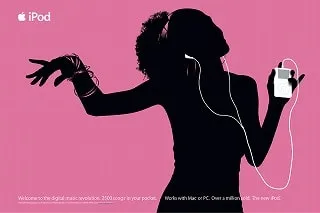

このCM覚えてますもん。カッチョよかったなぁ。

2. 音楽業界の各プレーヤーのとるべき戦略は? アップルの今後(2007年時点)を考える

よく「外部環境が〜」なんて言いますが、時代の寵児、つまりこの時点ではアップルが何を考えているのかを読み取るのが早そうです。

成功しているやつに乗るのが一番手っ取り早い。

たとえば、

- レコード会社はコンテンツ強化だけでなく、グッズ販売を含めたプラットフォーム戦略もあり

- 小売店は…音楽以外の方向に舵を切った方がいいかもしれませんね

- インターネット販売会社は、独占コンテンツの確保がカギになりそうです

今だとAIとか絡んできてもっと複雑になっていますが、成功企業が見ている未来を考えるのがヒントになると思います。

アップルについては、Zuneや復活Napsterがライバルとして出てきますが、iTunesプラットフォームが育っているので、ここを活かして音楽以外(ゲーム、映画など)への展開が自然な流れでしょう。

Amazonプライム的で恐縮ですが、定額制サービスでの囲い込みも選択肢として十分アリですね。

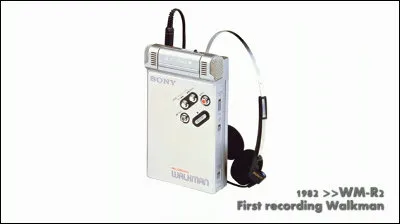

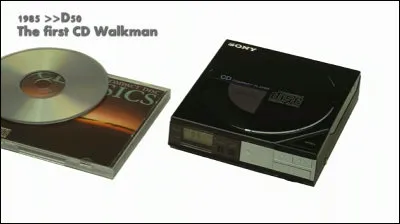

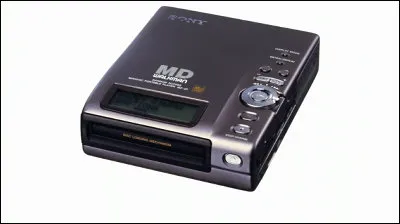

参考)進化する音楽プレーヤーたち

1979年 世界初のウォークマン「TPS-L2」:このタイプ使ってたなぁ。A面B面で上書したらアウトなんだよね。

1982年 録音対応モデル登場:確かにあった。イケてる男子・女子の時代でした。

1985年 初のCDウォークマン(Discman):CDショップに通い詰めたなぁ。SHINSEIDOはどこに行った?

2002年 パソコンと直接接続できるMDウォークマン登場:とにかくちっちゃくなってカッコよかった

MP3プレーヤー:音楽聞くより、ダウンロードやカスタマイズの方が圧倒的に時間が長かったなぁ。

とまぁ。過去を懐かしんでいただけたら幸いです。

外部環境の変化と意思決定:「魔法のリンゴ」の選択

テーマは「不確実性をどう定量的に考えるか」らしいですが、このケースはよく分からないうちに終わったという感じですね。

未熟なリンゴを前に、台風が来るかも…という状況で、どう判断するか。

選択肢は以下の3つでした:

- 今すぐ収穫(期待値:24万円) → 品質劣化・ブランド棄損のリスクあり

- 2週間後に収穫(期待値:19.6万円) → 品質維持。ただし台風リスクは残る

- ジュース加工(期待値:20万円) → ブランド延命効果も期待できる

という感じです。定量的にも捉えられまっせというケースでしたが世の中はそんな簡単でないですね。

金額が万円と“億単位”になると、意思決定の重みも変わってきますから。ただ、ファクトを整理することは大事ということが改めて確認出来たケースではあります。

まあこの問いでは、「ブランドを守る」方向で無難にジュースを選ぶ人が多くなりそうですね。

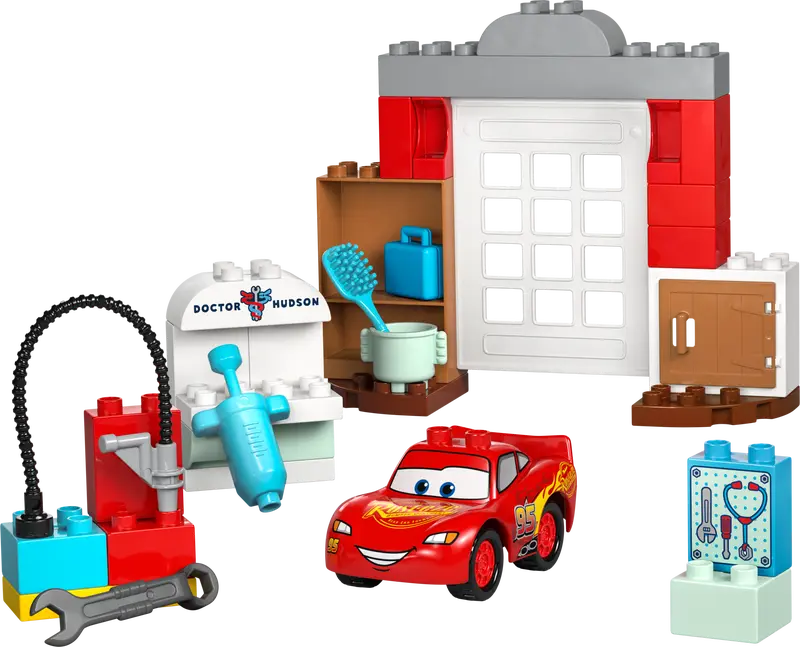

レゴ

Day3の最後は、みんな一度は遊んだことがあるあのレゴ社の事例をもとに議論しました。

レゴ社はデンマーク発の玩具メーカーで、ブロック玩具「LEGO」で世界的に有名で1932年に創業され、子どもの創造力を育む教育的価値も高く評価されており、映画やゲーム、テーマパークなど、多角化戦略も進めている企業です。

そんなレゴですが、2004年に経営危機を迎え、ヨアン・クヌッドストープ氏がCEOに就任。そこから見事な復活を遂げたんですね。正直、知りませんでした。

それ以前のCEOであるブロウマンの時代には、

- ブロックの種類が大幅に増えたことで、管理体制が追いつかない、管理コストも大幅増

- テーマパーク、時計、服、ゲームなど、本業以外への事業拡張し過ぎ

と、トップラインを上げるための“ありがちな”施策が多く見られました。このあたり、多くの企業でも似たようなアプローチってありますよね。最近のスタバさんもメニュー増やし過ぎじゃない?大丈夫!?と、経営者はプレッシャー半端ないから後先考えずに売上に目が行きますよね。

され、レゴの場合はそれに加えて、

- デジタルシフトの波で、子どもたちがゲームで遊ぶようになった

という外部環境の変化も経営に大きく影響したと思います。

でも、クヌッドストープさんは本当に勇気がありますよね。

「レゴとは何か」という原点に立ち返り、「中核事業に集中するぞ!」と長期的視点で再構築を進めた。その選択って、当時としてはかなり難しかったはずです。

きっと、心からレゴという製品が大好きだったんでしょうね。

レゴ社のコア事業は何ですか?どんな特徴がありますか?

コア事業は、言うまでもなく「レゴブロックによる遊びのシステム」。代表的なシリーズとしては、レゴシティやデュプロなどがあります。

すべてのブロックが組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルを作る楽しさがある。そこが大きな特徴で、子どもの創造力・想像力を育てる設計になっています。

親としても「ゲームばかりじゃなくてレゴも触らせたい」と思うのは自然な流れですよね。

さらに、レゴには強力なブランドコミュニティがあります。

「子どもの頃レゴで遊んだ」という思い出は一生モノで、大人になってからも愛し続けるファンが多数。そんな“レゴで育った大人たち”の存在も、レゴのコア・コンピタンスとして機能していると思います。

あなたがクヌッドストープだったら、新たなボードゲーム製品ラインをどうする?

新たなボードゲーム製品を検討中で、以下の3つの選択肢から考えるというものでした。

- 参入しない

- 男の子をターゲットとしたカテゴリー製品のみ発売する

- 男の子・女の子両方をターゲットにした製品を発売する

選択肢問題あるあるですが、これ以外の回答を敢えて発言することが出来ればそれはそれでアピールできるかもしれないです。ただ、これ以外の選択肢があるかは不明ですが。

さて、授業内の解説でも触れられていましたが、「持続的な成長」と「複雑さ」は相反するもので、複雑すぎると企業価値を壊す可能性があるんですよね。

この“複雑さ”をコントロールするのって、本当に難しい。だからこそ、これが企業のコア・コンピタンスになっていくんです。

授業の内容を小出しすると、「経営者は業績が悪化してから判断するのでは遅い。先を見越して決断・実行できるかが大事」という話もあり印象に残りましたね。

実際に、レゴが2017年にリストラを決断したときの対応にも、それがよく表れていたと思います。日本はそもそもリストラにネガティブですし、どうしてもリストラせざると得ない状況だから、、、という心情的な大義名分も必要なのもあり簡単にはいかないのですが、いずれにしても先を見越すことは大切ですね。

さて、最後に問いに対しての個人的な意見ですが、

「参入しない」、あるいは「男の子をターゲットとしたカテゴリー製品のみに限定」するのが現実的ではないかと考えます。

シンプルに、いきなり複雑性を増やすのではなく、最小限から試す方が、レゴらしさを保ちながら成長を模索できると思います。ボードゲームですからまずは男の子ですよ。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] Day3 外部環境変化と競争優位、トップマネジメントと戦略 […]