こんにちは、Yatzです!

デザイン思考もそうですが、デザイン経営というものも耳にするようになりました。授業でも習ったデザイン思考を考える前に、そもそもデザインってなんやねんというところをしっかり理解したいといけないと感じております。

まず、「デザイン」という言葉を聞くと、多くの方は色や形、見た目の美しさを思い浮かべるのではないでしょうか。私自身も以前はそうでした。しかし、「デザイン思考」や「デザイン経営」という言葉がビジネスの現場で注目されるようになり、その意味は「見た目を整えること」を超えた、もっと広い概念へと広がっているのを感じています。

この記事では、デザイン思考やデザイン経営の文脈における「デザイン」とは何か、その本質をしっかりと考えるところからスタートします。

なぜ今、『デザイン』が経営に不可欠なのか

現代のビジネス環境は、製品やサービスを機能や価格のみで差別化することが極めて困難な、飽和した市場に直面しています。技術の進化はめざましく、多くの企業が製品改良に努めているものの、それだけでは顧客に十分な価値を届けることは難しい状況となっています 。

このような時代において企業は、新たな競争優位性を確立するために顧客に新しい「体験」を提供し、深いエンゲージメントを築くことに重心を移行しています。

その羅針盤として、近年『デザイン』が戦略的な経営資源として再評価されています。米国デザインマネジメント協会(DMI)が発表した「デザイン価値指数(Design Value Index, DVI)」は、デザインを重視する企業の株価が、S&P 500全体と比較して、2005年から2015年までの10年間で211%という驚異的な成長を遂げたことが示され、この事実はデザインが単なる製品の見た目を良くする営みではなく企業のブランド価値を構築し、持続的なイノベーションを創出する中核的な力であることを明確に物語っています。

しかし、(わたくしを含め)おそらく多くのビジネスパーソンにとって、「デザイン思考」や「デザイン経営」といった言葉が指す「デザイン」の具体的な意味合いや、デザイン思考とデザイン経営の関係性やそもそもそれぞれの「デザイン」が同じものを指すのかは曖昧なままであると思っています。この概念的な不明瞭さを解消し、『デザイン』が何をしめすのか、果たしてビジネスの根本的な課題解決と成長を牽引する戦略的なツールであるのかを、データと事例に基づいて体系的に理解することを先に考えるべきだと感じています。

デザインの概念を再定義する

「デザイン」という言葉の曖昧さは、その概念が「狭義」と「広義」に分かれることに起因すると考えています。狭義のデザインは、視覚的な美しさや表面的な装飾、つまり製品やサービスの「見た目」に焦点を当てるものです。これは、多くの人々が一般的に連想するデザインの姿であると思います。

一方で、現代の経営において本質的な価値を持つのは、より広範な「広義のデザイン」であると考えます。これは、ユーザーの潜在的なニーズを発見し、それを解決するための最適な「仕組み」や「システム」全体を構築する営みを指しています 。

サッカー中継を見ているとたまに「今のはデザインされたプレーですね」なんて解説者が話していて少しイラッとしますが、これが広義のデザインに当てはまるんですね。

デザイン思考の多角的考察

デザイン思考(Design Thinking)は、この広義のデザインを実践するための手法の一つで、ユーザー中心の課題解決思考法ということですね。これはデザイナー特有の先天的な才能やスキルではなく、ビジネスに関わる誰もが後天的に習得できる、イノベーション創出のための「思考の道具」と位置づけられています 。

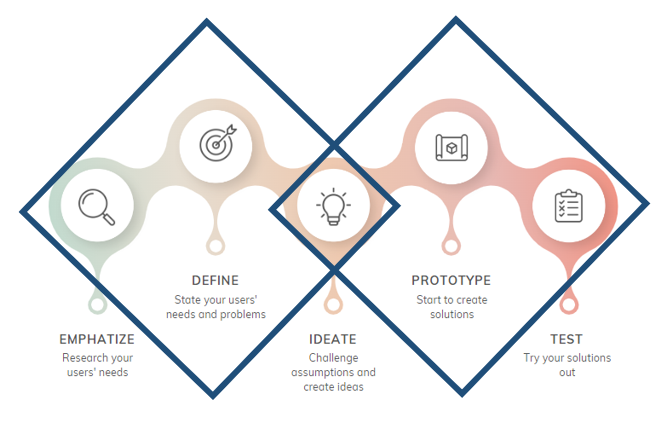

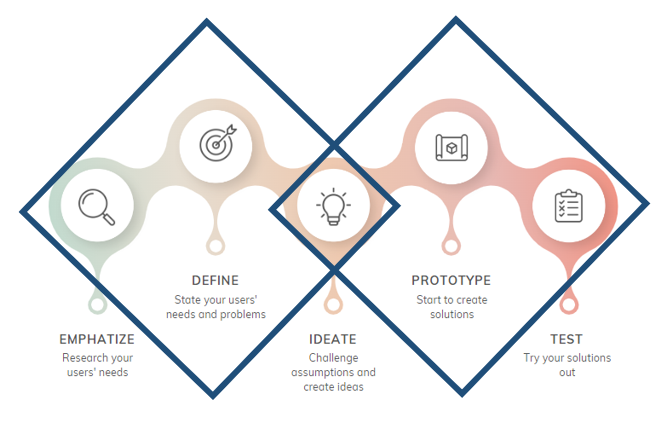

この思考法は、スタンフォード大学のハッソ・プラットナー・デザイン研究所(d.school)が提唱した5つのプロセスが代表的なフレームワークとされています。

| プロセス | 目的 | 具体的な活動内容 | 関連フレームワーク |

| 1. 共感 (Empathize) | ユーザーの立場を深く理解し、本音を把握する。 | インタビュー、観察、アンケートを通じてユーザーのニーズや感情、動機を掘り下げる。 | 共感マップ、ペルソナ |

| 2. 問題定義 (Define) | 収集した情報から本質的な課題を明確にする。 | ユーザーの不満や潜在的ニーズを特定し、「解決すべき課題」として言語化する。 | 問題定義ボード、POV(Point of View)ステートメント |

| 3. 概念化 (Ideate) | 定義された課題に対する多様な解決策を考案する。 | 批判をせず、自由な発想でアイデアの量と多様性を追求する。 | ブレインストーミング、マインドマップ |

| 4. 試作 (Prototype) | アイデアを低コストで素早く形にしてみる。 | 図面、スケッチ、モックアップ、簡易的な模型などを制作し、検証の土台を築く。 | ストーリーボード、プロトタイピングツール |

| 5. テスト (Test) | 試作品に対するユーザーのフィードバックを得る。 | 実際にユーザーに使ってもらい、改善点や新たな発見を分析し、次のアクションを決定する。 | ユーザーテスト、A/Bテスト |

このプロセスは、一見すると直線的に見えるかもしれないが、実際には非常に柔軟で反復的なサイクルで構成されています。例えば、最後のテストフェーズで得られた知見が、最初の問題定義を再検討する必要性を示唆することもあり得ます。このように、フィードバックを基に前後のステップを柔軟に行き来する反復的な学習サイクルこそが、従来の線形的な開発手法と一線を画し、変化の激しい現代においてユーザーの真のニーズを継続的に捉えることを可能にしています。

デザイン思考がもたらす本質的な価値は、ユーザーが不便だと自覚している顕在的な問題だけでなく、彼ら自身も気づいていない「潜在的な課題」を発見する点にあります。例えば、AppleのiPod開発は、単に既存の携帯音楽プレーヤーを改良したのではなく、「どこでもすべての音楽を持ち運びたい」という、当時のユーザーが明確に言語化できなかったであろう潜在的ニーズに焦点を当てたからこそ、まったく新しい市場と体験を創出することができました。

デザイン思考とアート思考

デザイン思考と類似した概念に「アート思考」があります。どちらも創造性を重視する点では共通しております。

両者の違いは、イノベーションの出発点が「誰の視点」にあるかという点にあると考えます。デザイン思考が徹底して「ユーザーの視点」を起点とするのに対し、アート思考は「自己の内面」から発想をスタートさせます。

デザイン思考はユーザーの課題解決を起点とし、共感・発想・試作・検証というプロセスを経て実用的な価値を創出する枠組みとなり、一方でアート思考は「自分は何を表現したいか」という内発的な問いを出発点とし、独自の世界観や視点を社会に提示することを重視します。整理すると、前者はニーズ適合型の“外向き”の創造、後者は自己探求型の“内向き”の創造になります。

どちらも新しい価値を生み出すための有効なアプローチだが、目的に応じて使い分けることが重要である。

デザイン経営の本質と実践

デザイン経営は、デザイン思考を企業全体の戦略と組織文化に組み込み、ブランド構築やイノベーション創出に活用する経営手法です。日本では、2018年に経済産業省と特許庁が発表した『「デザイン経営」宣言』が、その概念を明確に定義しています。

同宣言は、デザイン経営を「デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」と定義し、その本質は「人(ユーザー)を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら生み出すこと」にあるとしています。

デザイン経営がもたらす価値は、製品の外見を良くすることに留まらず、一つは企業が提供したい価値を製品から企業活動のあらゆる面に至るまで徹底的に「実現・実装」することで他社に代替できない唯一無二の存在となることであり、もう一つは供給者側の思い込みを排除し、人々の潜在的ニーズを掘り起こすことで既存の業界慣習にとらわれない新しい事業を「構想」すること、とされています。

デザイン経営を単なる一過性のトレンドで終わらせず実効性のあるものとするためには、組織全体を巻き込んだ構造的な変革が不可欠であり、宣言では以下の二つを実践のための必須条件として挙げています。

- 経営チームへのデザイン責任者の配置:

CEOやCDO(最高デザイン責任者)など、経営チームにデザインの専門家が参画し、顧客起点の視点を経営の意思決定に反映させる 。 - 事業戦略の最上流からのデザイン参画:

製品やサービスの開発段階だけでなく、事業戦略の構築という最上流からデザイナーが関与することで、顧客中心の思想が企業の根幹に深く浸透する 。

デザイン経営の対象範囲は、単なる物理的な製品やサービスに留まらず、ウェブサイトでの商品検索、配送、利用、問い合わせ、廃棄に至るまでのすべての「顧客接点(カスタマー・エクスペリエンス)」に及びます 。これは、企業活動全体を「広義のデザイン」で再設計する営みであり、顧客が企業と関わるあらゆる瞬間を意識的に設計することで、ブランド価値と顧客ロイヤルティを最大化することを目指すものであります。

また、興味深いことに、デザイン経営に積極的な企業は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現率も高いという相関関係が確認されています。これは、デザイン経営の「ユーザー中心」という根本的な考え方と、DXの目的である「顧客起点の価値創出」が本質的に一致しているためであり、デザイン経営は単なる技術導入に陥りがちなDXを、真に価値ある変革へと導く羅針盤としての役割を果たしているとも言えます。

デザイン思考とデザイン経営の関係性

改めてユーザーの持つ「デザイン」の概念的な曖昧さを解消する鍵は、デザイン思考とデザイン経営の関係性を、役割と目的の観点から明確に区別することにあり、最も簡潔かつ的確な表現は、デザイン思考が「道具」でありデザイン経営はそれを活用する「仕組み」であるという対比になります。

デザイン思考は、特定のプロジェクトや製品開発において、ユーザーの課題を発見し、解決策を生み出すための思考プロセスであり個別の課題解決を目的としています。一方、デザイン経営は、そのデザイン思考というツールを、企業全体のブランド構築とイノベーション創出に活用するための「経営戦略」であり「仕組み」であるという解釈になります。

この関係性は下表の通りになります。

| 項目 | デザイン思考(Design Thinking) | デザイン経営(Design Management) |

| 目的 | ユーザーの課題発見と解決策の創出 | 企業価値の向上とブランド構築、イノベーション創出 |

| 範囲 | プロジェクト、製品、サービスといった個別課題 | 企業全体、事業戦略、組織文化、顧客接点全般 |

| 主要な役割 | 課題解決のためのツール、思考法 | 経営戦略、企業文化の変革 |

| 代表的な適用文脈 | 新規事業開発、製品改良、UI/UX改善 | 長期ビジョンの策定、ブランド戦略、組織改革 |

| 関係性 | デザイン経営を実践するための重要な「基盤」であり「道具」 | デザイン思考を全社的に機能させるための「仕組み」であり「枠組み」 |

経営における「デザイン」の価値をデータで証明する

デザインがもたらす価値は、感覚的なものではなくデータによって証明されています。DMIデザイン価値指数(DVI)は、その最も象徴的な事例となっています。

DMIの特定の指数は2015年以降新たなレポートが発表されていないものの類似の調査は継続的に行われ、同様の相関関係を示しており、例えばマッキンゼーの2018年の調査では、デザインへの取り組みレベルが上位25%に入る企業は、過去5年間で業界平均より32%高い売上成長、56%高い株主への総リターンを達成していると報告されています。

これらのデータは、デザインが単なる偶然や一過性のトレンドではなく、再現性のある普遍的な事実として経済的成果に結びついていることを示しています。これらの相関関係の背後には、明確な因果関係の連鎖が存在するため、デザイン経営に積極的な企業は顧客の潜在ニーズをより深く理解し 、それに基づいた新しい体験価値を提供することで、他社には真似のできない強力なブランド価値と顧客ロイヤルティを構築しています。この差別化こそが、飽和した市場で高い収益性を生み出し、結果として株価や売上といった財務的成果に繋がっていることになります。

また、マッキンゼーの調査は、デザインへの取り組みレベルが中程度以下の企業では、財務成果に大きな差がないことも明らかにしており、デザインの価値が最大限に発揮されるのは、企業がデザインをビジネスの根幹に据え、全社的にコミットした場合に限られることを示唆されている、つまり半端な取り組みでは、見返りは小さいことが分かります。

成功事例から学ぶデザイン経営の実践

抽象的な概念であるデザイン思考とデザイン経営は具体的な企業の成功事例を通じて、その本質がより深く理解できます。

- Apple:徹底的に「体験」をデザインする

Appleは、デザイン経営の最も優れた事例の一つであります。このことに感覚的にも異論はないかと思います。

iPodの開発プロセスは、デザイン思考のプロセスを忠実に実践したことで知られており、開発チームは、まず競合製品を分析し、ユーザーの音楽の聴き方を徹底的に観察しました。(共感)

その結果、「どこでもその場で選んだ音楽を聴きたい」という潜在的ニーズを発見し(問題定義)、スクロールホイールやAuto-syncといった革新的なアイデアを生み出しております。(概念化)

この過程で100以上の試作品が作成され、評価とフィードバックが繰り返されることになりました。(試作・テスト)

しかし、Appleのデザイン経営は製品の美しさに留まりません。スティーブ・ジョブズは新製品発表会「キーノート」に2ヶ月を費やしたと言われ 、製品は美しいデザインの直営店「Apple Store」で販売されるようになります。このように、製品の機能や外観だけでなく発表会から購入、そして使用後の体験に至るまで、顧客と企業のすべての接点を徹底的にデザインする姿勢こそが、Appleの揺るぎないブランド価値を構築しているといえます。 - スターバックス:広告を出さないブランディング戦略

スターバックスは、単なるコーヒーショップではなく、デザインによって「体験価値」を提供するブランドです 。

同社はCMや広告を一切出さないというユニークなブランディング戦略を貫いており、代わりに「店舗体験」をブランディングの核に据えています。居心地の良い内装、心地よいBGM、コーヒーの香り、そして顧客一人ひとりに寄り添うバリスタの高いホスピタリティなど、すべての要素が「スターバックスでしか味わえないひととき」というブランドアイデンティティを形成し、有名な「Third Place」を実現しました。スターバックスの事例は、デザインの価値が必ずしも物理的な製品の形だけでなく、サービスフロー、店舗空間、従業員教育といった「見えない部分」(インビジブル・デザイン)にあることを示し、顧客が「また来たい」と思う心地よさは、この見えないデザインの積み重ねによって生み出されているといえます。 - IBM:組織文化としてのデザイン思考

IBMは、長年の歴史を持つBtoB企業として、デザイン思考を組織文化全体に浸透させることに成功した事例でもあります 。同社は、顧客企業向けのサービス開発だけでなく、自社のサービス開発にもデザイン思考を適用し、BtoBの領域でイノベーションを創出しています。

IBMにおける「デザイナー」の定義は、「すべての意思決定を人間中心の視点に立って意図を創造する人」であり、専門のデザイナーだけでなく、誰もがこの考え方を実践できる環境を整えています。この組織的な変革は、「共感」「共同作業」「楽観性」「未知の受容」といったマインドセットを重視することで、組織全体の創造性を引き出すことを目的としているそうです。

Apple(ハードウェア)、スターバックス(サービス)、IBM(B2Bソリューション)の事例は、デザイン思考とデザイン経営が、製造業からサービス業、さらにはBtoBのソリューション開発まで、あらゆる業界とビジネスモデルに適用可能であることを証明しているといえますね。

さいごに 競争優位性を生み出すための戦略的デザイン

要点をいくつか抽出すると、

- 「デザイン」は、単なる「見た目」ではなく、ユーザーの課題を解決する「仕組み」を構築する広義の概念として再定義されるべきである。

- 「デザイン思考」は、ユーザーの潜在的ニーズを発見し、課題を解決するための「思考の道具」であり、非デザイナーも習得可能な反復的なプロセスである。

- 「デザイン経営」は、デザイン思考というツールを、企業全体のブランド構築とイノベーション創出に活用するための「経営戦略」であり「仕組み」である。

- 両者の関係性は、デザイン思考がデザイン経営の基盤であり、デザイン経営がデザイン思考を全社的に機能させるための戦略的枠組みである。

- DMIやマッキンゼーのデータは、デザインを重視する企業が高い経済的成果を上げていることを明確に示しており、これは単なる相関関係ではなく、顧客中心の価値創出による明確な因果関係に裏打ちされている。

デザイン経営は、単なる一過性のトレンドではなく市場の飽和と変化の時代を生き抜くための再現性のある経営手法として注目されており、その導入には経営層のコミットメント、デザイン責任者の配置、そして組織文化としてのデザイン思考の浸透が不可欠ですね。

日本でも企業が持続的な成長を遂げるためにはデザインの力を最大限に活用し競争優位性を生み出す戦略を構築することが急務であり、一人一人が意識する必要がありますね。

コメント