こんにちは、Yatzです!

1980年代後半、家庭用ビデオゲーム市場には8ビット機が主流だったんですが、技術の進化とともに16ビット機が登場しはじめました。そんな中、日本の電機大手NECが満を持して投入したのが「PCエンジン」。ところが…結果は今ひとつ。

この記事では、NECの挑戦がなぜうまくいかなかったのか、他社との違いも交えて自分なりに整理してみました。

異業種参入の光と影:NECと3DOの挑戦から見るゲーム業界の勝敗

NECと16ビット時代の戦略

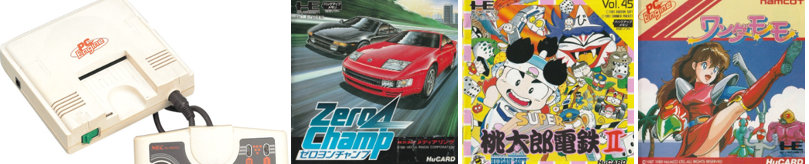

NECは1987年に16ビットゲーム機「PCエンジン」を日本市場に投入し、1989年には米国で「ターボグラフィックス16」として展開。価格は200ドル、当初150万台の国内販売を達成するも、米国では1990年末までにわずか50万台の売上にとどまりました。業務用通信技術から派生した設計思想と、ホームコンピュータとの融合を狙った製品構想は、ゲーム機としての明確な魅力に欠けていたことが問題でした。

ソフトウェア戦略では外部依存が強く、ラインナップも平均的な内容にとどまり、差別化が困難。アーケード技術やキャラクターを武器にしたセガとの差は明確でした。

セガの対応

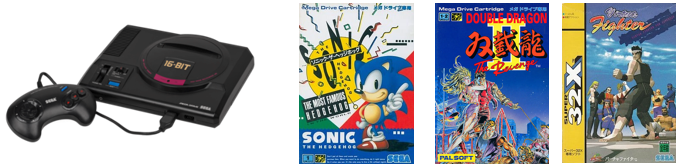

セガはメガドライブを武器に米国でのシェアを1990年から1994年にかけて5%から60%まで拡大。アーケード技術を家庭用に転用し、外部開発者との柔軟な契約、キャッチーなマーケティング戦略(「Genesis does what Nintendon’t」)などで若年層の心をつかみました。

任天堂の戦略

任天堂はあえて16ビット機投入を遅らせ、8ビット機の販売を最大限に活用。その後、スーパーファミコン(SNES)を1990年に日本で発売し、1991年には米国でも展開。5ヶ月で他機種を逆転し、市場を再掌握しました。CD-ROM採用の遅れはあったものの、安定したブランドとソフト開発力で持ちこたえました。

3DOと32ビット時代の戦略

3DOは1993年、トリップ・ホーキンズにより設立。松下やタイム・ワーナー、AT&Tなどの企業連合とともに、CD-ROMベースの32ビット機「3DOマシン」を700ドルで発売しました。映像・音声の高品質、最大600MBのCD-ROMソフト、周辺機器の拡張性などを売りにしましたが、

- 高価格(700ドル)

- 初期タイトル数の少なさ(1993年末時点で約40本)

- 普及台数不足(米国で1994年6月までに4万台、日本で20万台)

が障壁に。

オープンライセンス戦略により、ソフト開発会社は自由にタイトル制作できましたが、それが逆に品質管理の難しさを招きました。価格改定や松下による価格引き下げ(500ドル)も功を奏さず、普及には至りませんでした。

ブル取締役

ブル取締役最先端を追いすぎて、現実の市場との接点が薄かった印象だな

3DOは最終的に、他社(セガ・サターンやソニーPSX)の登場前に市場を押さえようとしたものの、結果的には時期尚早な戦略となりました。

NECの参入:技術主導の限界と市場感覚のズレ

NECは1987年に16ビットゲーム機「PCエンジン」を日本市場で発売し、1989年には「ターボグラフィックス16」として米国に展開。価格は200ドルと高めで、米国市場では1990年末時点でわずか50万台の売上にとどまりました。

主な敗因は以下の通りです:

- ターゲット層の設定や販売戦略が市場の期待とズレていた

- ハードは高性能だったが、見た目の進化が乏しく8ビットとの差別化が困難

- ソフト開発力が弱く、外部に依存(開発会社への魅力も乏しかった)

えっと…これ、見た目そんなに変わんないのに“16ビット”ってことでいいんすかね…?

セガの躍進:アーケードの強みとスピード戦略

一方、セガは1988年に日本、1989年にアメリカで「メガドライブ(ジェネシス)」を投入。業務用アーケード技術を活かし、高速処理とド派手な演出を家庭で再現しました。

成功のカギは:

- 自社開発の人気タイトル「ソニック」を投入し、ソフトとハードを一体化

- マイケル・ジャクソンやディズニーと提携した話題性の高いソフト群

- 「Genesis does what Nintendon’t」など挑発的なマーケティング

- Electronic Artsら外部開発会社との積極連携

“クールさ”があったよな、当時のセガは

任天堂の慎重な対応:遅れて参入、確実に制圧

任天堂はあえて16ビット市場への参入を遅らせ、8ビット機での収益最大化を図りました。そして1990年に「スーパーファミコン」を日本で発売。

戦略のポイント:

- 自社ソフトの強み(マリオ、ゼルダなど)を即投入

- 互換性を排除し、思い切って新規顧客層へ切り替え

- 小売・開発会社との連携を維持しながら8ビット市場の寿命を延命

焦らず、でも確実に勝ちにいく姿勢がすごいですね!

3DOの革新と過信:自由競争戦略の落とし穴

1993年、3DOは「新しいゲーム業界のOS」を目指し、CD-ROMベースの32ビット機を投入。ライセンスを無償化し、ソフト会社が自由に開発できる仕組みを整えました。

しかし実際には:

- ハード価格が高すぎた(700ドル→500ドルでもまだ高い)

- キラータイトル不在(マリオやソニックのような象徴がない)

- 参加開発会社は多いが、質の高いソフトが少ない

- ソフト会社の関心が続かず、再び任天堂・セガに回帰

自由ってのは裏を返せば“責任が分散して誰も本気出さない”ってことにもなる

ソニーの台頭で終焉へ

3DOが市場を確保しきれない間に、ソニーが満を持して「プレイステーション」を投入。同じCD-ROM戦略でも、価格、タイトル、ブランドすべてで上を行く内容でした。

ハード・ソフト一体戦略の再確認と環境変化

NECと3DOの失敗は、単にハード性能や流通政策の問題ではなく、“遊びたいソフトがあるかどうか”にかかっていたと言えます。ユーザー視点の欠如、そして中途半端な連携体制が敗因です。

一方、任天堂やセガは、

- 自社ソフトでファンを引きつける

- 市場の成熟度に応じて展開タイミングを見極める

- パートナー企業と緊密に連携する という点で秀でていました。

また、ハードとソフトの開発サイクルが短縮し、対応力の差が明確に出る時代に突入していたことも見逃せません。

“速さ”も“質”も両方大事な時代に入ったということですね。

成功と失敗の分岐点

NECと3DOのケースからは、「高性能」や「自由な市場設計」が必ずしも成功を導かないことがわかります。最終的には、いかに“遊びたいと思わせるゲーム体験”を届けられるかがカギでした。

ビジネスとしての正しさよりも、プレイヤーとしてのワクワク感。ここを外さずに戦略を描けるかどうかが、勝敗を分ける大きな要因だったといえるでしょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]